Источник: https://www.vesti.ru/article/2397984

12 апреля 1961 года на земную орбиту вывели первый в мире космический корабль-спутник с человеком на борту. С тех пор этот день в России отмечают как День космонавтики, а в мире — Международный день полета человека в космос.

Источник: https://www.gismeteo.ru/news/science/18719-kak-prohodil-pervyy-polet-cheloveka-v-kosmos-ili-108-minut-yuriya-gagarina/

Полет продолжался 108 минут, стал грандиозным событием для страны и мира, подвигом советского человека и гражданина. В ознаменование первого полета человека в космос указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года был установлен День космонавтики (12 апреля). Полет человека в космос является великим достижением человечества. Выход человека за пределы Земли, в околоземное пространство, стоит в одном ряду с важнейшими событиями глобальной истории.

Многие ученые, как отечественные, так и зарубежные, прокладывали человечеству путь к звездам. Выдающимися отечественными основоположниками космонавтики по праву считаются калужский учитель-мечтатель К.Э. Циолковский (1857–1935) и инженер-конструктор С.П. Королев (1907–1966).

Константин Эдуардович Циолковский

Константин Эдуардович Циолковский в работах «Свободное пространство», «Грезы о Земле и небе и эффекты всемирного тяготения», «Исследование мировых пространств реактивными приборами» обосновывает идеи достижения скорости отрыва от Земли и возможности создания искусственных спутников, скорости и возможности межпланетных полетов, законы движения ракеты как тела переменной массы, создания жидкостной многоступенчатой ракеты, пригодной для полета человека в космос, и многое другое.

К.Э. Циолковский написал более 400 научных работ, и его интересы не ограничивались полетами в воздухе и в космос. Он исследовал и описывал технологии получения солнечной энергии и энергии морских приливов, конденсации водяных паров, кондиционирования помещений, освоения пустынь и даже задумывался о высокоскоростных поездах.

Идею К. Э. Циолковского о космических полетах воплотил Сергей Павлович Королев. Созданная под его руководством знаменитая ракета «Р-7» стала ракетой-носителем первого искусственного спутника Земли. Это произошло 4 октября 1957 года, когда спроектированная С. П. Королевым ракета вывела на земную орбиту первый в истории искусственный спутник.

Сергей Павлович Королёв

С этого дня берет свое начало эра практической космонавтики, а Сергей Павлович Королев становится отцом этой эры. Первоначально в космос отправляли лишь животных, но уже 12 апреля 1961 года конструктор вместе со своими коллегами и единомышленниками осуществляет успешный запуск космического корабля «Восток-1», на борту которого находился первый космонавт планеты Юрий Гагарин. С этого полета начинается эра пилотируемой космонавтики.

С тех пор прошло более полувека, но за это время в космосе побывали космонавты многих стран, как мужчины, так и женщины.

Алексей Архипович Леонов

Алексей Архипович Леонов родился 30 мая 1934, российский космонавт, летчик-космонавт СССР, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза. Совершил полет на “Восходе-2” с первым в истории выходом в космос (март 1965).

Герман Титов

Герман Титов был одним из лучших и был назначен дублером Ю. А. Гагарина, на время подготовки к первому в истории космическому полету 12 апреля 1961 года. В августе 1961 года Герман Титов совершил космический полет на “Востоке-2”, продолжавшийся 25 часов.

Андрей Григорьевич Николаев

Андриан Григорьевич Николаев (1929–2004), российский космонавт, летчик-космонавт СССР, генерал-майор авиации , кандидат технических наук, дважды Герой Советского Союза. Совершил полеты на “Востоке-3” и “Союзе-9”.

Георгий Михайлович Гречко

Георгий Михайлович Гречко. Бортинженер. Совершил за свою профессиональную карьеру три космических полёта, а также осуществил один выход в открытый космос.

Валентина Владимировна Терешкова

Валентина Владимировна Терешкова (на фото слева). Летчик-космонавт СССР, первая в мире женщина-космонавт, кандидат технических наук, полковник, общественный деятель, Герой Советского Союза. Первая женщина-космонавт, которая отправилась в космос Полет на “Востоке-6” (июнь 1963). Председатель Комитета советских женщин. С 1994 руководитель Российского центра международного научного и культурного сотрудничества.

Светлана Евгеньевна Савицкая

Светлана Евгеньевна Савицкая (родилась в 1948 году), летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта. В 60–70-е гг. чемпионка и рекордсменка мира по самолетному и парашютному спорту. Совершила полет на “Союзе Т-5, Т-7” и орбитальной станции “Салют-7”

Среди российских лётчиков-испытателей известно имя нашего земляка Николая Жена.

Николай Александрович Жен

Николай Анатольевич Жен, лётчик-испытатель СССР. Родился 1 декабря 1928 года на Дальнем Востоке в городке-прииске Балей. Необычная фамилия досталась ему от отца, который приехал из Китая в Советскую Россию на заработки в 1920 году. С началом войны отец ушел на фронт, вернулся только в 1946 году (выполнял задания разведывательного характера в занятой японцами Маньчжурии). Жен-Вен-Юй мечтал, что сын выучится на горного инженера и останется работать на прииске, но Николай решил свою судьбу сам. После окончания школы им. Фрунзе в 1947 г. поступил на самолетостроительный факультет Казанского авиационного института.

С 1953 по 1961 гг. работал инженером по лётным испытаниям на Казанском вертолётном заводе. А в начале сентября 1958 года профессиональная карьера старшего инженера сделала неожиданный виток — ему предложили поехать в Харбин, чтобы помочь братской стране наладить серийное производство вертолета Ми-4. Китайское правительство высоко оценило помощь советских вертолетчиков. Николай Жен и его товарищи были награждены медалью китайско-советской дружбы.

В 1961 году окончил вертолётное отделение школы лётчиков-испытателей. Работал лётчиком-испытателем 4-1 классов, старшим лётчиком-испытателем по лётной документации. Общий налёт 4812 часов. За успешное безаварийное испытание опытных вертолетов и опытных двигателей ему присвоено звание «Заслуженный лётчик-испытатель СССР» (1979 г.), удостоен знака «Почетный авиастроитель СССР» (1989 г.). Жил в Казани, где умер 25 мая 2011 года, похоронен на Арском кладбище.

Некоторые космонавты были гостями нашего города во времена строительства Зейской ГЭС.

Владимир Викторович Аксёнов

Владимир Викторович Аксёнов был зачислен в отряд космонавтов в 1973 году. Свой первый космический полёт совершил в качестве бортинженера корабля «Союз – 22» в 1976 году. В 1980 году совершил второй полёт как лётчик-космонавт.

В. В. Аксёнов в пионерском лагере «Салют». Август 1979 год.

В 1979 году В.В. Аксёнов был гостем нашего города Зеи. Он провёл встречу в пионерском лагере «Салют» для подрастающего поколения. Изучал подробно из космоса наш край. В знак уважения В.В.

Слева направо: В.В. Черемисин, Д.С. Данилин, Фролов, В.В. Аксёнов, В.В. Конько на Зейской ГЭС. Фото 1979 г.

Аксёнову присвоено звание «Почётный гражданин г. Зеи» в 1980 году.

Владимир Алексеевич Шаталов

Владимир Шаталов, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза приезжал в Зею в 1970 году, где побывал на Зейской ГЭС, встретился с гидростроителями. Главный инженер Зеягэсстроя Владимир Конько вручил ему свидетельство почетного строителя ГЭС и памятный знак.

Слева направо: Анатолий Соловьев, Виктор Савиных, Александр Александров

Экипаж в составе Анатолия Соловьёва, Виктора Савиных, Александра Александрова и Красимира Стоянова выполнил полёт по программе «Шипка» 20 июля 1989 года. Приехав на нашу землю, они не только оставили запись на память зейскому народу от советско-болгарского экипажа космического корабля «Союз ТМ-5», но и побывали на могиле Улукиткана в Бомнаке (славный сын Эвенкийского народа).

Запуск с космодрома «Восточный» 28.04.2016 г.

В настоящее время космическая отрасль в России является одной из самых мощных в мире. В России находится действующий космодром «Восточный», расположенный на территории нашей Амурской области. 28 апреля 2016 года состоялся первый пуск с новейшего гражданского космодрома. В экспозиции музея находятся детали двигателя первой ступени ракеты «Союз-2.1 а»

Детали двигателя первой ступени ракеты-носителя «Союз-2 .1а»

В 2018 году фонд краеведческого музея г. Зеи пополнился космической валютой будущего. «Циолковые» — так называются монеты, отчеканенные из обшивки ступени самой первой ракеты, запущенной с космодрома «Восточный».

В 2018 году фонд краеведческого музея г. Зеи пополнился космической валютой будущего. «Циолковые» — так называются монеты, отчеканенные из обшивки ступени самой первой ракеты, запущенной с космодрома «Восточный».

Т. К. Ахвердиев

Ценный экспонат передал в дар музею Тимур Кямалович Ахвердиев, амурский коллекционер и автор книги «Советские кортики».

Спичечные коробки с изображением космонавтов

Памятные монеты и значки, выпущенные к юбилейным датам первого полёта человека в космическое пространство

Чай с сахаром для космонавтов

Среди другой сувенирной продукции на тему космонавтики — это спичечные коробки и монеты, выпущенные к юбилейным датам со дня запуска первого человека в космос.

Благодаря полётам в космос человек много узнал о своей собственной планете Земля, смог увидеть её со стороны. Сейчас множество спутников, двигающихся каждый по собственной орбите вокруг Земли, дают человеку возможность делать снимки Земли из космоса, передавать радиосигналы, а также обеспечивают работу многих устройств, функционирующих на земле. Теперь многим трудно представить свою жизнь без спутникового телевидения, мобильной связи, спутникового Интернета или GPS-приемника — устройства обеспечивающего точную ориентацию на местности.

Полёты в космос позволили много узнать о естественном спутнике Земли – Луне, а также других планетах солнечной системы и их спутниках.

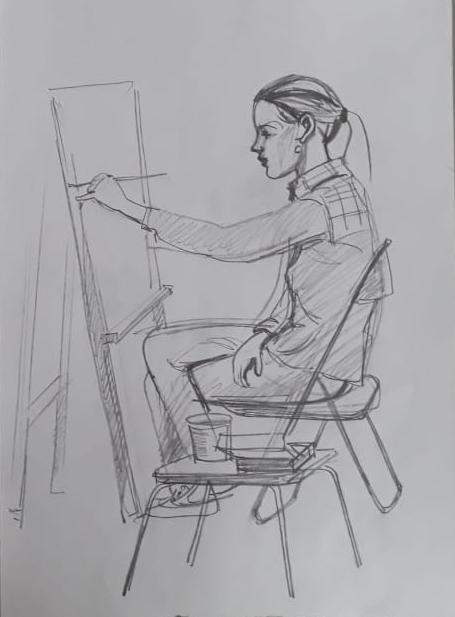

Наталья Гуфа

Наталья Гуфа

В 1787 году императрица Екатерина совершила своё знаменитое путешествие в Крым. Во время очередной русско-турецкой войны в крымско-татарской среде начались волнения, из-за которых территория их обитания была существенно сокращена. В 1796 году область вошла в состав Новороссийской губернии, а в 1802 году опять выделена в самостоятельную административную единицу.

В 1787 году императрица Екатерина совершила своё знаменитое путешествие в Крым. Во время очередной русско-турецкой войны в крымско-татарской среде начались волнения, из-за которых территория их обитания была существенно сокращена. В 1796 году область вошла в состав Новороссийской губернии, а в 1802 году опять выделена в самостоятельную административную единицу.