Зейский заповедник. Источник www.zapoved.net

Заповедник образован в 1963 г. для сохранения и изучения природных комплексов Северо-Западного Приамурья. Особое внимание уделяется изучению воздействия на заповедные природные комплексы территорий, расположенных в непосредственной близости от заповедника и вовлеченных в интенсивное хозяйственное освоение, — Зейского водохранилища и трассы БАМа — стационарная площадка для наблюдения за влиянием водохранилища Зейской ГЭС на природные комплексы.

Фото Яны Гордеевой

Основной задачей заповедника является сохранение эталонного участка южно-таежной подзоны хвойных лесов и изучение влияния Зейского водохранилища на природные комплексы.

Расположен на территории Зейского района Амурской области.

Состоит из одного участка площадью 99,4 тыс. га. Площадь охранной зоны — 34 тыс. га. в том числе 9,5 тыс. га — акватории Зейского водохранилища. Горные хребты и возвышенности разделены глубокими долинами рек, в верхней части имеющими каньонообразный характер

Источник www.zapoved.net

Заповедник занимает восточную оконечность хребта Тукурингра, где горную систему Тукурингра — Соктахан — Джагды прорезает узкая долина реки Зея. Хребет Тукурингра протягивается с северо-запада на юго-восток примерно на 300 км.

Севернее расположена Верхнезейская впадина, отделяющая это горное образование от Станового хребта, имеющего также широтное простирание. Южнее Тукурингры находится Амуро-Зейское плато.

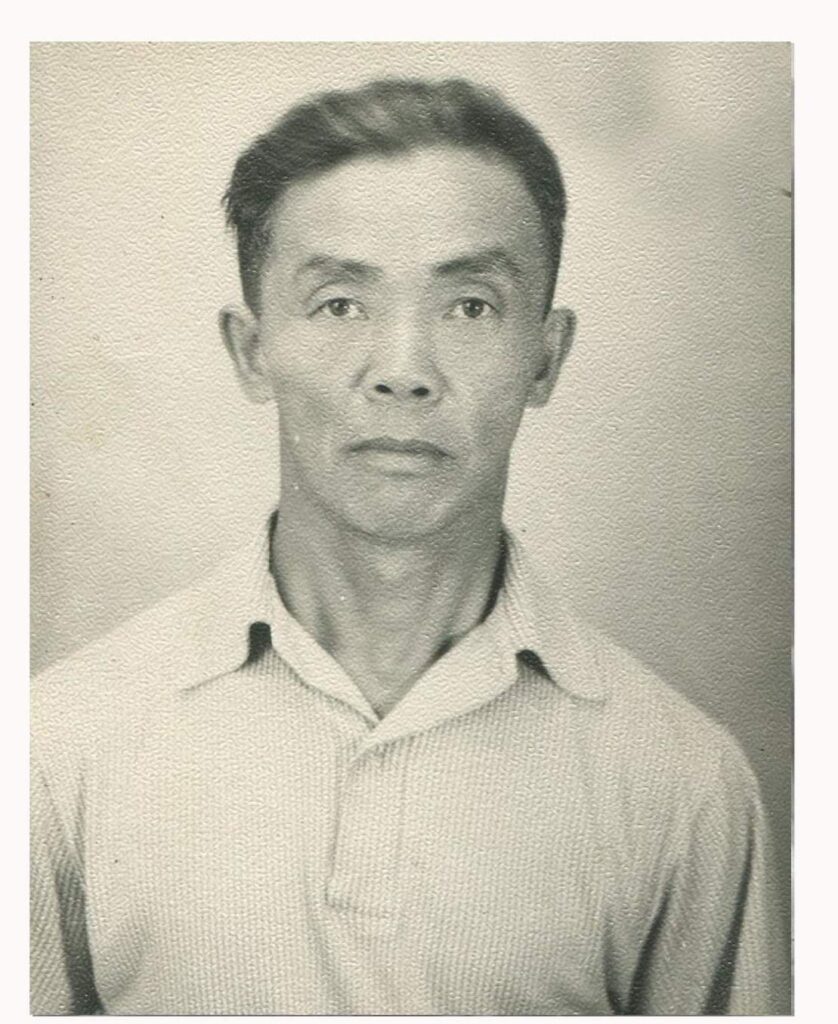

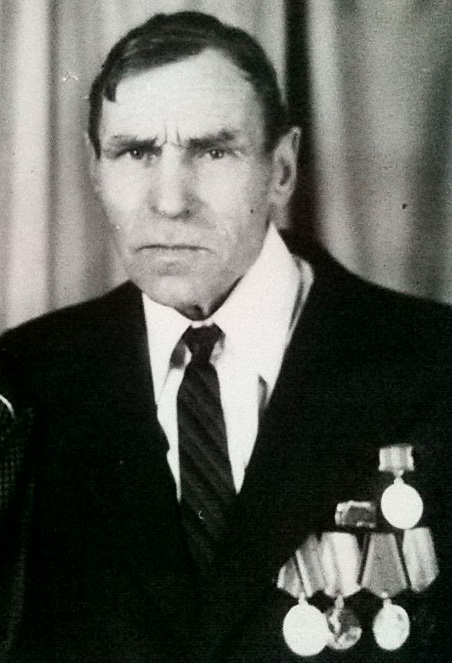

Александр Степанович Хоментовский

Инициатором создания заповедника был Александр Степанович Хоментовский (2.03.1908-14.03.1986), член-корреспондент АН СССР, директор Хабаровского комплексного НИИ Сибирского отделения Академии Наук СССР.

Практические работы по проектированию заповедника были начаты в конце сентября 1962 года. Для этих целей в Амурскую область был командирован научный сотрудник Хабаровской группы лабораторий (ставшей в 1968 г. Хабаровским КНИИ СО АН СССР) Николай Петрович Шапорев.

Хребет Тукурингра. Фото Дениса Кочеткова.

Для размещения заповедника был выбран участок в восточной части хребта Тукурингра в Зейском административном районе на правобережье реки Зеи между её притоками, реками Гилюй и Гулик.

М. И. Мальцев https://www.timetoast.com/timelines/d478f9df-d92d-4b81-8cde-339270805ec1

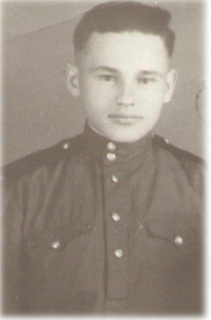

Предложил Н. П. Шапореву эту территорию для заповедника и оформлял все первичные документы по передаче земель и лесного фонда директор Зейского лесхоза Михаил Иванович Мальцев (позже, в 1977-1987 гг., работавший в заповеднике главным лесничим и лесничим).

Распоряжением Совета Министров РСФСР от 3 октября 1963 года 34297-р Зейский заповедник был организован на площади 82,3 тыс. га (уточненная последующим землеустройством площадь составила 82 607 га).

Источник https://www.timetoast.com/timelines/f7b0e9a8-3cbb-4f0f-a72f-ba86ba77a885

Фактической датой начала работы заповедника является 1 июня 1964 года, когда был назначен его директор Павел Владимирович Братенков, по образованию инженер лесного хозяйства, проработавший в этой должности до 1982 года.

Источник https://www.timetoast.com/timelines/f7b0e9a8-3cbb-4f0f-a72f-ba86ba77a885

Первый научный сотрудник появился в штате заповедника также в 1964 году. Им был Владимир Иванович Щетинин, занимавший эту должность в течение 12 лет (позже работавший руководителем специнспекции «Тигр» в Приморском крае). В 1964 году начались и постоянные научные исследования на территории заповедника.

25 сентября 1965 года в заповеднике появился первый работник охраны – техник-лесовод.

В течение первых пяти лет заповедник не имел базы и арендовал помещения (у Райкома КПСС, Райисполкома, лесхоза, зверопромхоза). Собственное административно-лабораторное здание было построено в городе Зее в конце 1969 года — одноэтажный деревянный дом с печным отоплением. В это же время были построены и два жилых дома для сотрудников заповедника.

Устройство лесных избушек (кордонов) на территории заповедника началось практически срезу после его организации. В 1965 году было отремонтировано бывшее охотничье зимовье в устье реки Гилюй, в 1966 году построено две избушки: в устьях ручьев Бояркинский (март) и Теплый Ключ (август), в 1967 и 1968 еще по одной: в устье ручья Смирновский и на 52-м километре автодороги Зея – Золотая Гора.

В 1965 году появились первые транспортные средства. Сначала заповеднику был передан бывший в употреблении лодочный мотор, который установили на деревянную лодку собственного изготовления. Затем были приобретены еще три мотора, одна деревянная и две дюралевые лодки.

Таким образом, к 1969 году была организована служба охраны территории от нарушений режима и лесных пожаров, начат сбор научной информации о природе, сотрудники заповедника размещались в собственном служебном помещении, были удовлетворены первоочередные потребности их в жилье.

Первыми, от кого зависело становление заповедника были зав. хозяйством Пеньковцев Егор Анисимович, лесники Федотов Николай Евсеевич, Изюмский Василий Васильевич, Зинин Александр Андреевич, Глущенко Василий Иванович.

Сотрудники заповедника 1970-1980-х гг. Фото из архива Зейского заповедника.

До 1977 года заповедник функционировал в качестве подразделения Хабаровского комплексного НИИ.

В это время научная работа на его территории велась и сотрудниками заповедника, и командированными сотрудниками Сибирского отделения АН СССР. Была частично проведена инвентаризация флоры и фауны.

Первичные работы по определению видового состава высших растений заповедника выполнял в 1966-70 гг. старший лаборант Иннокентий Иванович Шаповал.

Первый отчет по программе наблюдения за природой («Летопись природы») был подготовлен заповедником в 1969 г.

Впервые сведения о работе Зейского заповедника были опубликованы в печати в 1967 году ученым секретарем Хабаровского КНИИ Вениамином Ивановичем Готванским (общая характеристика природных условий, рельеф заповедника) и младшим научным сотрудником заповедника В.И. Щетининым (общая характеристика заповедника, животные).

С 1 января 1977 года заповедник был переподчинен Министерству сельского хозяйства СССР. В процессе реорганизаций Союзных министерств и ведомств был в подчинении Агропрома СССР, и Госкомприроды СССР.

В момент передачи заповедника из Академии Наук СССР в Минсельхоз СССР штат его состоял из 10 человек. Заповедник располагал двумя автомобилями (ГАЗ-69 и ГАЗ-66), мотоциклом «Урал» и несколькими моторными лодками.

В период 1970-1980 гг. на территории заповедника работали специалисты многих научно-исследовательских учреждений: Хабаровского КНИИ ДВНЦ СССР, БИН АН СССР, Биологического факультета МГУ, Почвенного института им. В.В.Докучаева ВАСХНИЛ, Центрального НИИ охраны природы и заповедного дела МСХ СССР.

Растительность на территории Зейского заповедника.

По результатам их работ и при участии сотрудников заповедника изданы монографии «Флора и растительность хребта Тукурингра» (1981, под ред. И.А.Губанова), «Млекопитающие Зейского заповедника» (1984, Г.Ф.Бромлей и др.).

Распоряжением Совета Министров РСФСР от 26 января 1986 №101-р площадь заповедника была увеличена на 16823 га и с этого времени составляет 99430 га (994,3 кв. км). Охраняемая территория продолжилась на север по хребту Тукурингра.

Источник https://www.timetoast.com/timelines/f7b0e9a8-3cbb-4f0f-a72f-ba86ba77a885

Должность директора заповедника занял Сергей Николаевич Коренюк.

В январе 1989 года распоряжением Совета Министров РСФСР площадь заповедника была увеличена на 16 823 га. Осенью была введена новая центральная база заповедника в городе Зее: двухэтажный административно-лабораторный корпус и автогараж из кирпича, также хозяйственные постройки.

Административное здание заповедника. Источник https://www.timetoast.com/timelines/f7b0e9a8-3cbb-4f0f-a72f-ba86ba77a885

С 1991 года в административном здании заповедника функционирует музей природы.

Фото из архива Зейскго заповедника.

С 2000 по 2010 годы на методической базе Зейского заповедника была разработана и запущена система мониторинга влияния гидростроительства на животный мир.

Фото из архива Зейского заповедника

Плановые работы в этот период проводились силами Хинганского и Зейского заповедников, как по договорам с академическими институтами, так и на благотворительные средства ОАО Русгидро. При участии сотрудников заповедника подготовлено две научных монографии по данной тематике.

Сергей Юрьевич Игнатенко. Фотокопия 2018 г.

В 2009 году Игнатенко Сергей Юрьевич был назначен директором Зейского государственного природного заповедника.

https://www.timetoast.com/timelines/f7b0e9a8-3cbb-4f0f-a72f-ba86ba77a885

С 2009 года заповедник начал работу по организации детских экологических лагерей в палаточных лагерях на берегах Зейского водохранилища (до четырёх смен за сезон).

Подъём на г. Тукурингру. Фото Яны Гордеевой.

В 2012 году был создан природный маршрут «Гольцы Тукурингра», по которому туристы поднимаются на высоту 1,4 тыс. метров над уровнем моря.

Источник https://www.timetoast.com/timelines/f7b0e9a8-3cbb-4f0f-a72f-ba86ba77a885

В 2013 году вышла в свет уникальная книга «Иллюстрированная флора Зейского заповедника».

Экокласс. Тропа «Лесная наука». Фото Яны Гордеевой.

В 2017 году Зейском заповеднике обновили экологическую тропу. На ней установили познавательные таблички, а в конце пути создали экологический класс. Новый трёхкилометровый путь первыми опробовали шестиклассники.

Кордон для научных сотрудников. Фото из архива заповедника

Штат заповедника сейчас составляет примерно 50 человек: администрация, научный отдел, отдел охраны, отдел экологического просвещения и отдел обеспечения основной деятельности.

В составе научного отдела работают два зоолога-териолога, гидробиолог и два инженера по мониторингу (гидрометеоролог и фенолог).

Фото из архива Зейского заповедника.

Они ведут постоянные наблюдения за развитием природы на охраняемой территории по программе «Летопись природы». Наряду со штатными работниками, исследования в заповеднике выполняются по договорам научными специалистами сторонних учреждений (Амурского комплексного НИИ ДВНЦ РАН, БПИ ДВНЦ РАН и высших учебных заведений Амурской области).

Фото из архива заповедника

Зимние маршрутные учёты. Фото Сергея Подольского.

После перекрытия реки Зеи плотиной ГЭС в 1974 г. значительная часть НИР, проводимых заповедником, связана с влиянием на природу региона водохранилища Зейского гидроузла. Одним из результатов этих исследований явилась монография «Влияние Зейского водохранилища на наземных позвоночных» (Н. Н. Колобаев, С .А. Подольский, Ю.А.Дарман, 2000 г.). Специалисты заповедника принимали активное участие в экологической экспертизе ТЭО Гилюйской ГЭС на государственном (Союзном) уровне и в Амурской области.

Отдел охраны имеет в своем составе три подразделения: два лесничества и оперативную инспекторскую группу. Функции по охране территории заповедника от нарушений режима и лесных пожаров выполняют 18 государственных инспекторов.

В распоряжении заповедника находятся три автомобиля УАЗ, автомобиль ГАЗ-66, самосвал, автомобиль-топливозаправщик и несколько мотоциклов. Для передвижения по водохранилищу используется катер РМ-376 и маломерные суда (водометные катера «Амур-В» и моторные лодки). В зимний период на труднодоступных участках передвижение осуществляется на снегоходах «Буран».

Территория Зейского заповедника. Фото Дениса Кочеткова

В настоящее время Зейский заповедник является природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским федеральным государственным учреждением.

На его территории отсутствуют населенные пункты, нет мест постоянного проживания людей, строений, дорог, других хозяйственных объектов и коммуникаций, не связанных с деятельностью заповедника.

Гольцы на Тукурингре. Фото Дениса Кочеткова

Музей природы функционирует с 1991 г. Имеются пеший и водный (по Зейскому водохранилищу) однодневные экскурсионные маршруты. Заповедник предлагает следующие маршруты: познавательно-туристический маршрут «Живой Гилюй», познавательно-туристический маршрут «Эракингра — Гольцы», познавательно-туристический маршрут «Каменушка – Грозовое плато», экскурсионно-познавательная тропа «Лесная наука», «Двадцатый», «Каменушка – Гольцы», «Эракингра — Гольцы».

Типи (жилище кочевых индейцев) на кордоне «Грозовое плато». Фото Яны Гордеевой

На территории заповедника обустроена сеть кордонов и лесных избушек для проживания сотрудников во время выполнения ими служебных обязанностей по охране заповедника и сбору научной информации. Имеется 2 базовых кордона («Двадцатый» и «Тёплый») на которых кроме жилого строения размещаются гаражи для транспортных средств и помещения для хранения материальных ценностей. Кроме этого по границам заповедника расположены 9 кордонов–избушек, и еще 2 избушки находятся внутри охраняемой территории.

Лабаз на кордоне «Грозовое плато». Фото Серге Подольского

В административном здании заповедника в городе Зее, оборудованы гостевые комнаты для иногородних посетителей туристических маршрутов. Комплекс состоит из двух комнат с кроватями и стальными местами на палатях, кухней и санузлом. Кухня оборудована холодильником, плитой, мебелью, посудой для приготовления и приема пищи. Санузел оборудован душевой кабиной и стиральной машиной.

В перспективном плане развития – оборудование еще одной спальной комнаты, строительство пристройки к входу в гостевые комнаты, обновление мебели в спальных комнатах. Это позволит увеличить емкость объекта и повысит комфортность пребывания посетителей.

Источник http://www.zapoved.net/index.php/katalog/regiony-rossii/dalnevostochnyj-fo/amurskaya-oblast

Экологическое просвещение населения региона, проводимое заповедником, направлено на защиту дикой природы и пропаганду идей заповедного дела.

Источник http://www.zapoved.net/index.php/katalog/regiony-rossii/dalnevostochnyj-fo/amurskaya-oblast

Для этих целей используются различные формы: в административном здании функционирует музей природы; проводятся конкурсы, выставки и беседы в школах; оказывается методическая помощь педагогам; в средствах массовой информации публикуются материалы о работе заповедника, о его природе; в очень ограниченных масштабах практикуется посещение территории заповедника небольшими группами экскурсантов в сопровождении сотрудников заповедника.

Токинско-Становой национальный парк

20 декабря 2019 года был учрежден национальный парк «Токинско-Становой» общей площадью 252893,65 га. Национальный парк образован в границах существующего государственного природного заказника регионального значения «Токинский» им. Г.А. Федосеева.

Разработка проектной документации на создание национального парка осуществлена ФГБУ «ВНИИ Экология» (А.С. Мазохин, Д.М. Очагов) совместно с ФГБУ «Зейский государственный природный заповедник» (С.Ю. Игнатенко, С.А. Подольский). Полевые исследования на территории поддержал финансированием дальневосточный филиал WWF – России.

Чёрная кряква населяет пресные водоемы с богатой растительностью. Перелетная птица. Местами обычна, в целом редка. Гнездится по заболоченным тростниковым берегам, выбирая для гнезда сухое место среди кочек и зарослей осоки. Размеры с крякву. Самец и самка окрашены одинаково: бурые с черными пестринами и более светлым брюшком. «Зеркальце» синее, позади него белое пятно. Клюв черный с желтым кончиком клювом (на воде также видно белое пятно на крыле).

Чёрная кряква населяет пресные водоемы с богатой растительностью. Перелетная птица. Местами обычна, в целом редка. Гнездится по заболоченным тростниковым берегам, выбирая для гнезда сухое место среди кочек и зарослей осоки. Размеры с крякву. Самец и самка окрашены одинаково: бурые с черными пестринами и более светлым брюшком. «Зеркальце» синее, позади него белое пятно. Клюв черный с желтым кончиком клювом (на воде также видно белое пятно на крыле). Утка-мандаринка — редкий вид с сокращающейся численностью. На территории России 200-400 гнездящихся пар. В Амурской области гнездится по Амуру, Зее, Бурее, Томи. Зимует в Китае и Японии. Гнездится в дуплах деревьев на прибрежной полосе. В кладке 7-14 яиц. Содержат как декоративных птиц.

Утка-мандаринка — редкий вид с сокращающейся численностью. На территории России 200-400 гнездящихся пар. В Амурской области гнездится по Амуру, Зее, Бурее, Томи. Зимует в Китае и Японии. Гнездится в дуплах деревьев на прибрежной полосе. В кладке 7-14 яиц. Содержат как декоративных птиц. Касатка — настоящая утка размером с серую утку. Одна из самых красивых речных уток. Оперение селезня весной яркое, пестрое. Касатки осторожные птицы. Держатся стайками, парами. Обитают по мелким озерам и рекам. Она нередко встречается и за пределами своей обычной области обитания. Часто эту красивую утку содержат в неволе, благодаря чему она распространилась очень широко. Это затрудняет определение того, откуда она родом.

Касатка — настоящая утка размером с серую утку. Одна из самых красивых речных уток. Оперение селезня весной яркое, пестрое. Касатки осторожные птицы. Держатся стайками, парами. Обитают по мелким озерам и рекам. Она нередко встречается и за пределами своей обычной области обитания. Часто эту красивую утку содержат в неволе, благодаря чему она распространилась очень широко. Это затрудняет определение того, откуда она родом.

Сокол-сапсан — хищная птица из семейства соколиных, распространённая на всех континентах, кроме Антарктиды. Это самая быстрая птица, и вообще живое существо, в мире. По оценкам специалистов, в стремительном пикирующем полёте она способна развивать скорость свыше 322 км/ч, или 90 м/с. Однако в горизонтальном полете уступает в скорости стрижу. Во время охоты сапсан сидит на присаде либо планирует в небе; обнаружив добычу, он приподнимается над жертвой и почти под прямым углом стремительно пикирует вниз («делает ставку»), по касательной ударяя её сложенными и прижатыми к туловищу лапами. Удар когтями задних пальцев бывает настолько сильным, что даже у достаточно крупной дичи может отлететь голова. Объектом охоты этого сокола являются преимущественно среднего размера птицы, как например голуби, скворцы, утки и другие водные и околоводные виды, реже небольшие млекопитающие.

Сокол-сапсан — хищная птица из семейства соколиных, распространённая на всех континентах, кроме Антарктиды. Это самая быстрая птица, и вообще живое существо, в мире. По оценкам специалистов, в стремительном пикирующем полёте она способна развивать скорость свыше 322 км/ч, или 90 м/с. Однако в горизонтальном полете уступает в скорости стрижу. Во время охоты сапсан сидит на присаде либо планирует в небе; обнаружив добычу, он приподнимается над жертвой и почти под прямым углом стремительно пикирует вниз («делает ставку»), по касательной ударяя её сложенными и прижатыми к туловищу лапами. Удар когтями задних пальцев бывает настолько сильным, что даже у достаточно крупной дичи может отлететь голова. Объектом охоты этого сокола являются преимущественно среднего размера птицы, как например голуби, скворцы, утки и другие водные и околоводные виды, реже небольшие млекопитающие.