Наш город может гордиться своим богатым литературным наследием. Ведь В Зее прожила свои детские и юношеские годы замечательная писательница Антонина Коптяева, здесь начинал свою писательскую деятельность Григорий Федосеев. Свежую струю в литературную жизнь нашего города внесли гидростроители, приехавшие в шестидесятые годы на строительство первенца дальневосточной энергетики — Зейской ГЭС. В Зее проходили встречи читателей с поэтами и прозаиками других городов, в том числе и Москвы: Робертом Рождественским, Андреем Вознесенским, Михаилом Асламовым, Светланой Борзуновой — и многими другими.

В 1965 году писатели братья Колыхаловы — Вениамин и Владимир — создали в нашем городе литературное объединение «Первоцвет». В него сразу же влились и начали активно работать Елена Волынец, Эрна Лакстигал, Алла Белаш, Петр Фотьев. Долгое время зейское литературное объединение возглавляла Галина Машкина, учитель по профессии, неугомонная и неутомимая общественница. А поэтами и прозаиками Зеи и района руководила опытный журналист Лилия Луста. Именно под ее редакцией в 1992 году был издан первый литературный сборник «Первоцвет». Таким образом, Зею по достоинству можно назвать городом писателей и поэтов, с хорошими литературными традициями.

Антонина Дмитриевна Коптяева. Фотокопия 1940-х гг.

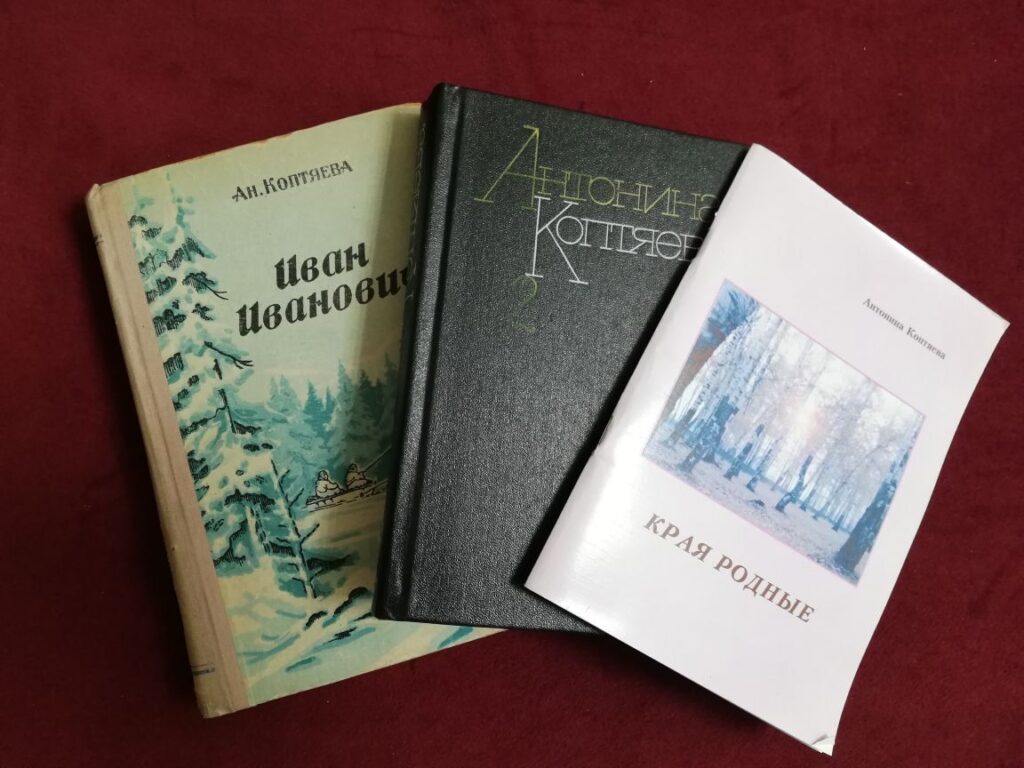

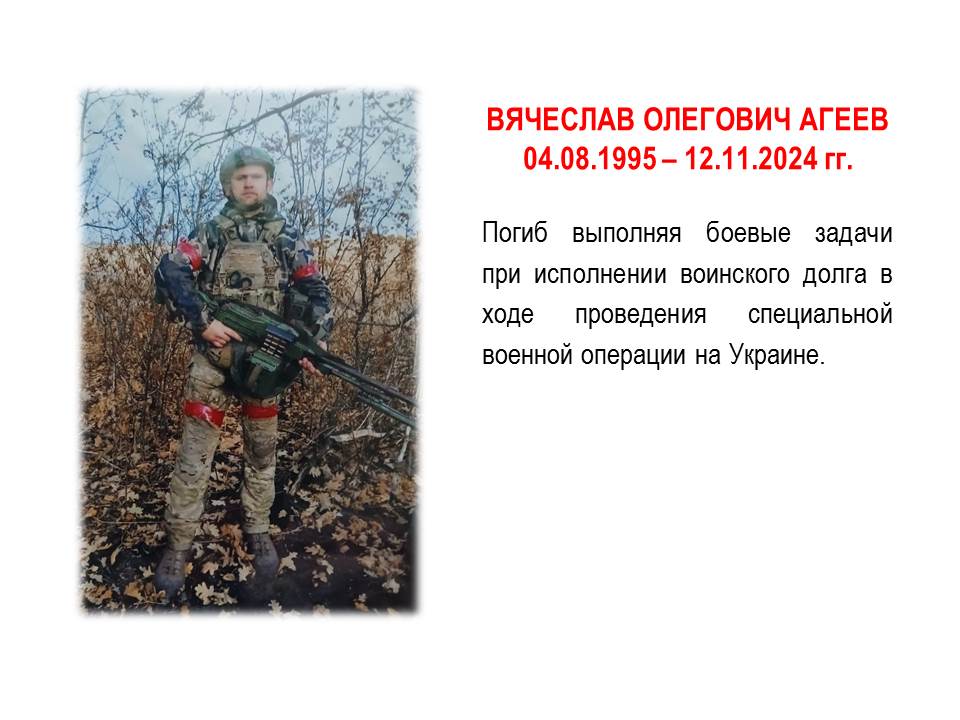

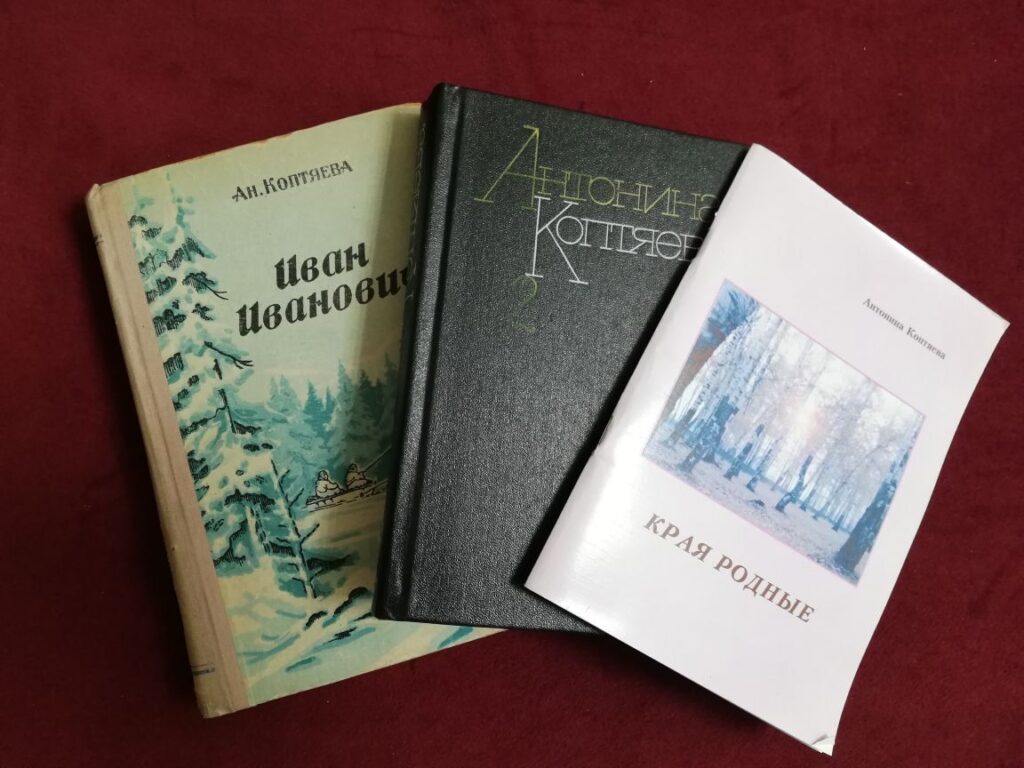

Мы можем гордиться своими земляками, и, прежде всего, писательницей Антониной Коптяевой. Родилась 7 ноября 1909 г. в семье золотоискателя на прииске Южном Зейского района. В 1926 г. в поисках заработка 16 летняя девочка, отправилась пешком через тайгу на Алданские прииски. Нелёгкая, но богатая впечатлениями жизнь стала источником её творчества. В 1936 г. на Колыме родилась первая повесть Антонины Дмитриевны под названием «Колымское золото», а в 1937 г. написаны сборник очерков «Были Алдана», и роман «Фарт». Писалось А.Д. Коптяевой трудно, ей не хватало знаний, мастерства, литературного опыта. В 1939 г. начинающая писательница поступает в литературный институт им. Горького, а в 1947 г. его заканчивает. Учёба несколько затянулась, прерванная войной. Слава Антонине пришла не только из-за читательского интереса, она очень умело и актуально подбирала «благодарные» темы для своих произведений. Сейчас произведения Антонины Коптяевой не издаются.

Её книги, бесспорно интересны с точки зрения эпохи, в которую они создавались. А. Д. Коптяева добилась успеха в художественном постижении исторических традиций советского рабочего класса. Антонина Коптяева – единственный писатель из Приамурья, которому была присуждена Сталинская премия. Скончалась писательница 12 ноября 1991 г. в Москве.

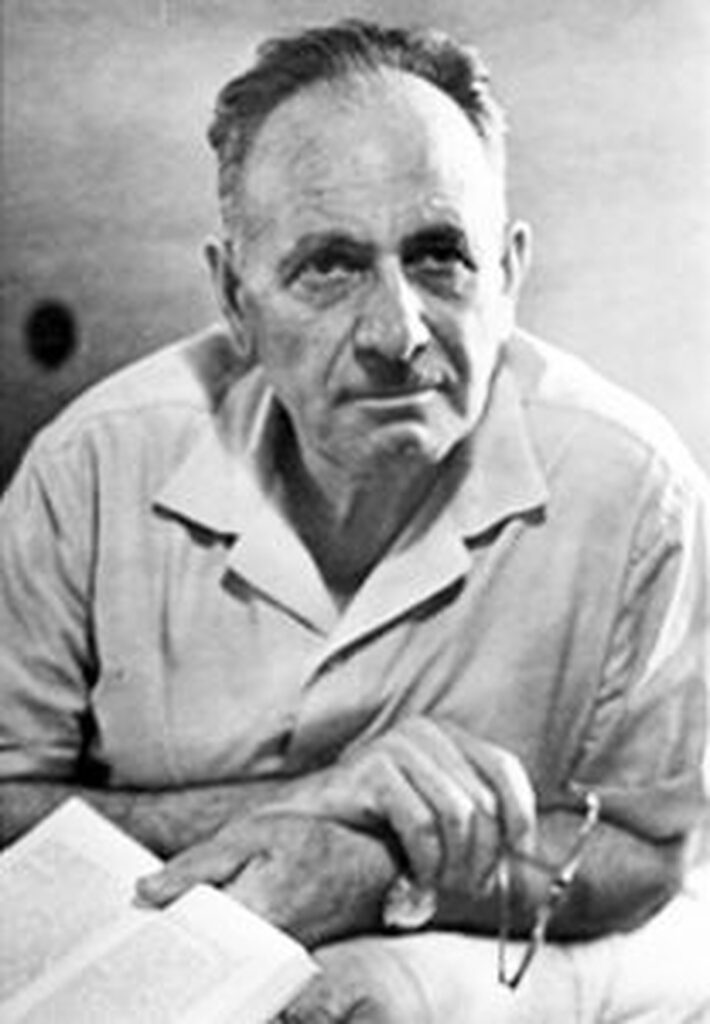

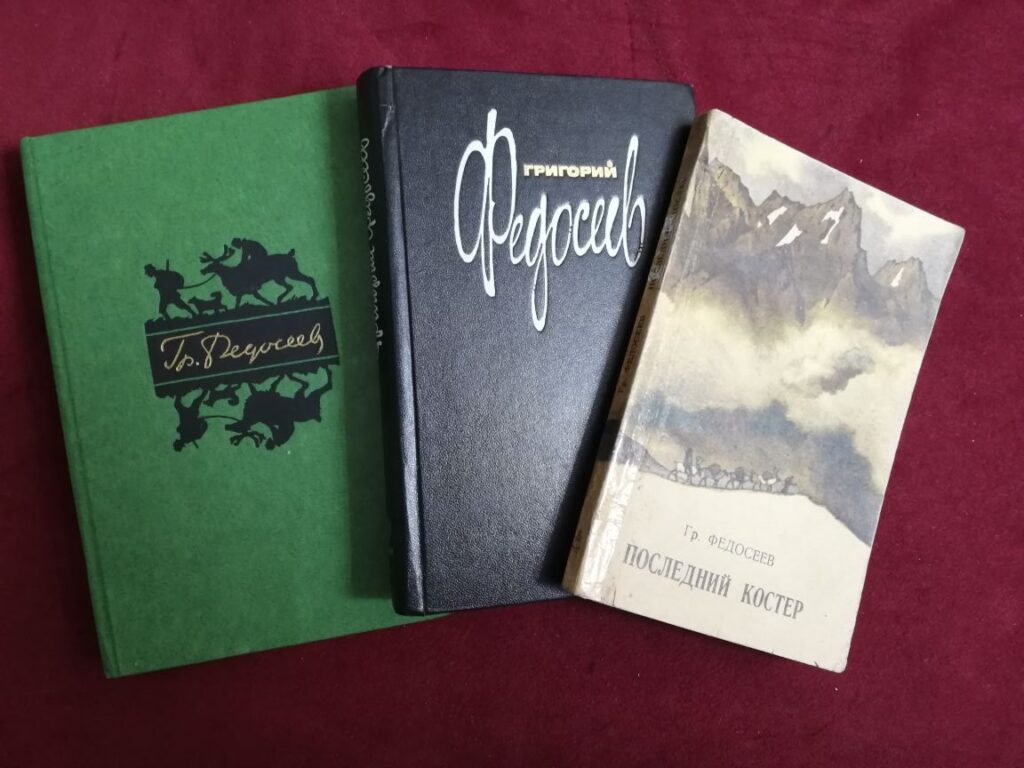

Жители нашего города могут гордиться еще и тем, что здесь жил и создавал свои произведения писатель Григорий Федосеев.

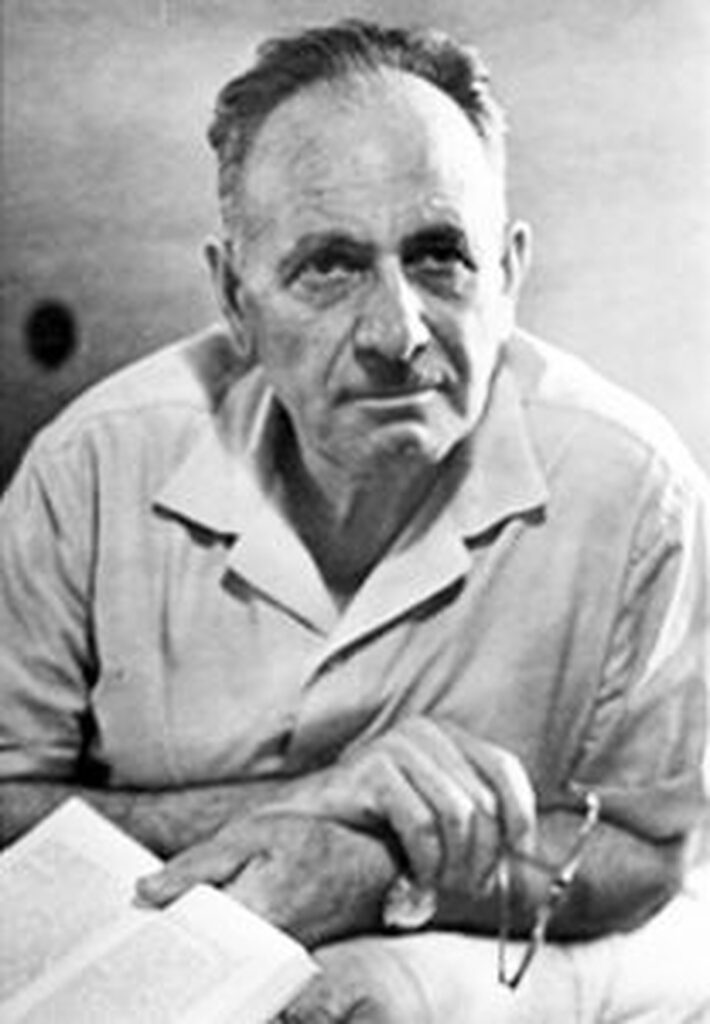

Григорий Анисимович Федосеев. Фотокопия 1960-х гг.

Родился в 1899 г. в станице Кардоникской Ставропольского края. Григорий Федосеев за свои почти 70 лет прожил как минимум две полных жизни. Одну – неутомимого исследователя и геодезиста, закрывшего последние белые пятна на карте нашей Родины, вторую – талантливого писателя, издававшегося на многих языках мира и достигшего в своём творчестве действительно «горных высот», не меньших, чем в любимой им геодезии.

«Тропою испытаний», «Смерть меня подождёт», «Злой дух Ямбуя», «Пашка из Медвежьего лога», «Меченый», «Последний костёр» — выходили книги одна за другой. Его герои – реальные люди с реальными фамилиями. Григорий Анисимович был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени.

Его книги изданы во многих странах мира, в том числе в США, Франции, Японии. По повести Григория Анисимовича «Злой дух Ямбуя» в 1979 году «Мосфильм» выпустил фильм с одноименным названием, который демонстрировался в нашей стране с большим успехом. В 1983 году этот фильм на кинофестивале во Франции получил премию Джека Лондона. А кинорежиссёр М. Заплатин снял фильм «Последний костёр», взяв за основу биографию этого замечательного писателя. С 1948 по 1954 гг. писатель жил в г. Зее.

Дом-музей им. Г. А. Федосеева. Фотокопия 1950-х гг.

В доме, где он проживал, в 1991 г. был открыт Дом-музей им. Г.А. Федосеева и проработал до 1998 г. Последние годы писателя прошли в Краснодаре. Умер Г.А. Федосеев 29 июня 1968 года в возрасте 69 лет.

Ещё один писатель, который заслуживает и уважения, и того, чтобы о нём знали и помнили — это Александр Алексеевич Побожий.

Александр Алексеевич Побожий. Фотокопия 1970-х гг.

Он родился в с. Крутиха Алтайского края. Окончил Новосибирский земле техникум. Продолжил учебу в Московском институте инженеров транспорта. В 1932 г. после окончания техникума работал техником, инженером, руководителем многих экспедиций по изысканию железнодорожных трасс. Встречи с новым в повседневной работе, пережитое и спрятанное на трудных дорогах первопроходца побудили инженера взяться за перо. В 1961 году в журнале «новый мир» появился его первый очерк «Глухой неведомой тайгой».

В 1967 г. в Москве вышла первая книга А.А. Побожия «Тропой изыскателя», а в 1974 г. в литературно-художественном сборнике «Приамурье моё» было напечатано повествование о первопроходцах Байкало-Амурской магистрали. В этом же году он стал членом Союза писателей СССР.

Тяжелую, трудную, но полезную жизнь прожил писатель Аркадий Антошко.

Аркадий Дмитриевич Антошко. Фотокопия 1990-х гг.

К началу войны он, едва переступив школьный порог, стал солдатом. Родился 8 февраля 1924 года в селе Григорьевка Михайловского района Приморского края и вскоре переехал жить с родителями в Гулик Зейского района. Окончил школу им. Фрунзе г. Зея. Поступил в Омский автомобильный техникум. Участник ВОВ. В числе боевых наград «Орден Боевого Красного Знамени» и медаль «За Отвагу». После окончания войны закончил Академию Тыла и транспорта, служил во многих военных округах нашей Родины. С выходом на пенсию работал в военкоматах г. Москвы. Занимался организацией общественной деятельности с учащимися школ, студентами, кадетами, суворовцами и т.д.

Аркадий Дмитриевич сам премирует лучших учеников школ. В школьном музее с. Гулик хранится богатейшая коллекция материалов и личных вещей об Аркадии Дмитриевиче. А. Д. Антошко являлся Почётным членом историко-краеведческого и военно-патриотического клуба «за Родину». В 2003 г. в свои 80 лет он написал слова к песни «Воспоминанья о Гулике». Умер 10 марта 2012 года.

Андрей Григорьевич Терентьев. Фотокопия 1980-х гг.

Ещё один участник Великой Отечественной войны, который был увлечён литературным творчеством — Андрей Григорьевич Терентьев. Родился 30 августа 1922 г. в городе Березники Пермской области. Сразу после окончания школы он был призван на фронт. После окончания службы в 1946 г. А.Г. Терентьев поступил в Свердловский горный институт, но фронтовые тяжёлые ранения не дали закончить институт, и учебу пришлось оставить. Подлечившись, он работал слесарем на заводе, а с 1954 г. его жизнь была связана со строительством гидроэлектростанций. В Амурской области с 1967 года. Член Союза писателей России с 1979 г., Андрей Григорьевич – автор четырех книг повестей и рассказов. Публиковался в журналах «Новый мир», «Дальний Восток», «Октябрь». В литературно-художественном сборнике «Приамурье мое» была опубликована повесть А.Г. Терентьева «Живут старик со старухой». Литературное творчество Терентьева, члена Союза писателей СССР с 1979 года явилось значительным вкладом в развитие творчества приамурских писателей.

В его произведениях раскрываются производственные темы, тема памяти подвига русского солдата, поднимаются нравственные проблемы, где он выказывает своё отношение к сложным проблемам современности. 5 января 2006 года Андрей Григорьевич Терентьев ушёл из жизни. Похоронен в Зее.

Виктор Егорович Волчков. Фотокопия 2000-х гг.

В фондах музея хранится коллекция книг, которая знакомит с историей города и района, а автором этих произведений является Виктор Егорович Волчков. Родился 3 декабря 1940 г. в поселке Сиваки Магдагачинского района Амурской области. В 1961 г. окончил Благовещенское речное училище. Высшее образование получил заочно в Якутском государственном университете на техническом факультете геологоразведочного отделения. Характер журналистской профессии плюс тяга к путешествиям позволили Виктору Егоровичу побывать в колымской тундре, на камчатских вулканах, Чукотке и Северном Забайкалье, Охотском и Японском морях, и даже на Северном полюсе. Будучи заядлым охотником, рыбаком, он был настоящим знатоком природы, краеведом.

Основной жанр произведений Виктора Волчкова – очерк, художественная зарисовка, короткий рассказ, новелла. Писатель переносит на бумагу то, что досконально знает. Многочисленные случаи, происшествия на фоне природы прожиты или записаны самим автором. Первый рассказ молодого писателя о полевом сезоне геологов был опубликован в газете «Молодежь Якутии». Работал собкором в «Амурской правде», а также публиковал статьи в других газетных изданиях. С 2001 г. являлся членом Союза писателей. Несколько книг посвятил городу Зее и Зейскому району. Гордость писателя – учебник «География Зейского района», изданная в 1998 г. Одна из самых дорогих книг – «Берег сокровищ», изданная в 2003 г. Умер в 2018 году.

Николай Иосифович Абоимов. Фотокопия 2018 г.

В настоящее время в нашем городке проживают люди, которые продолжают нас радовать своим творчеством, среди таких людей — Николай Иосифович Абоимов. Николай Иосифович родился в Оренбургской области в 1947 году. Юность и школьные годы прошли в Узбекистане, там окончил среднюю школу. Служил на Тихоокеанском флоте. Большую часть из прожитых лет прожил в п. Бомнак и прилегающей к нему тайге, где дружил с эвенками, замечательным народом, преподавшим прелесть и обаяние общения с окружающим миром Природы. Рассказы Николая Иосифовича подкупают открытостью, простотой, одновременно из которой веет дух загадочного, окружающего нас мира. Он не сочинитель, простым и доступным языком пересказывает свои неординарные странствия с оленями и эвенками.

Все это вдохновило его на написание замечательных произведений о жизни эвенков: «Зарисовки на память», «Каюр», «Заставь себя жить», «Таёжный Бомнак». Николай Абоимов пишет и стихи.

Юрий Константинович Чапковский. Фотокопия 2016 г.

Юрий Константинович Чапковский — ветеран золотодобычи, издал несколько книг по истории золотодобычи. Горный инженер, с юных лет он связал свою жизнь с добычей золота, почти 16 лет возглавлял золотодобывающий, крупнейший в Приамурье золотодобывающий прииск, Дамбуки, который вывел в число лучших среди родственных предприятий Амурской области.

Юрий Чапковский – талантливый поэт, литератор, публицист. Он член Союза писателей Амурского отделения Союза писателей России, автор книг: « «Я вам пишу…» (2002), «Сто лиц провинций и столиц» (2004), «Вернисаж», «Без прошлого нет будущего» (2005), «Я взглянул окрест себя» (2008), «Зейские ворота» (2009), « На изломе» (2011), «Аз есмь амурзолото!» (2016 г).

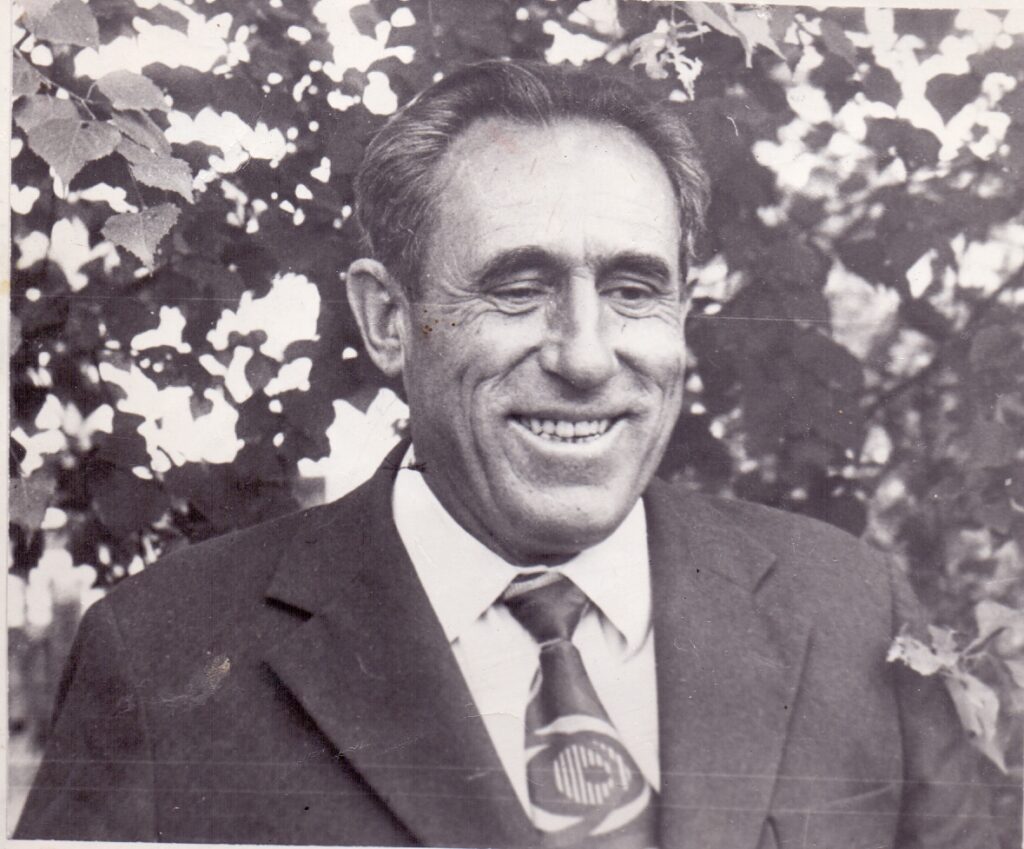

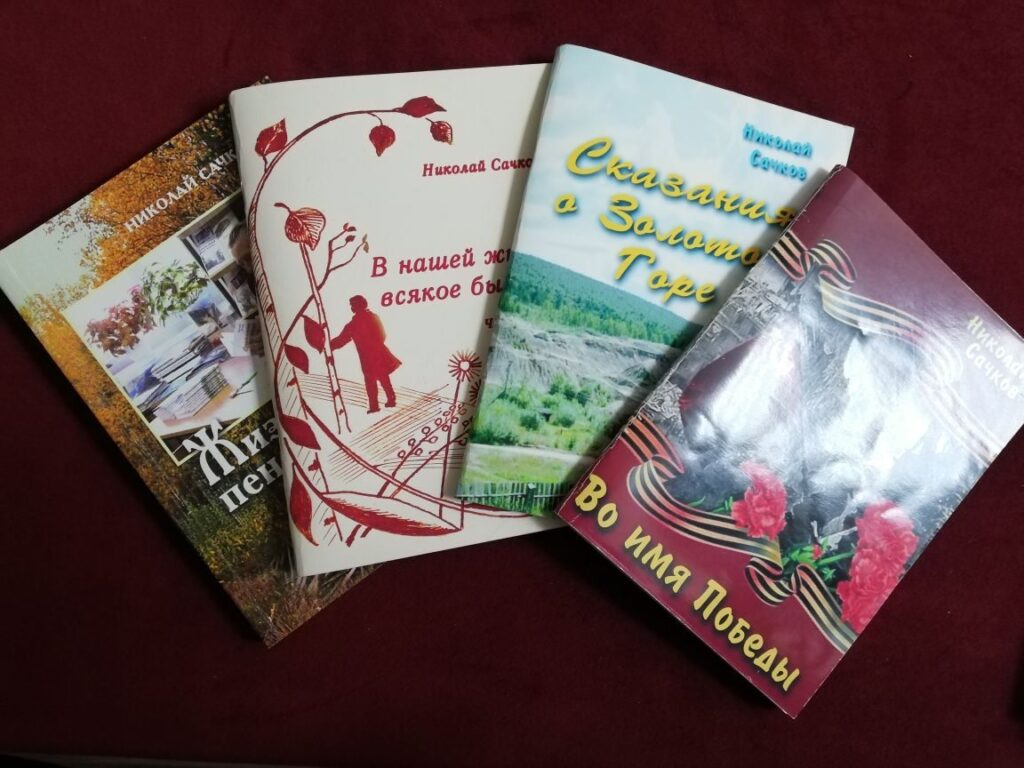

Разносторонний и многогранный человек, Николай Сачков известен жителям города не только, как врач-профессионал, но и писатель.

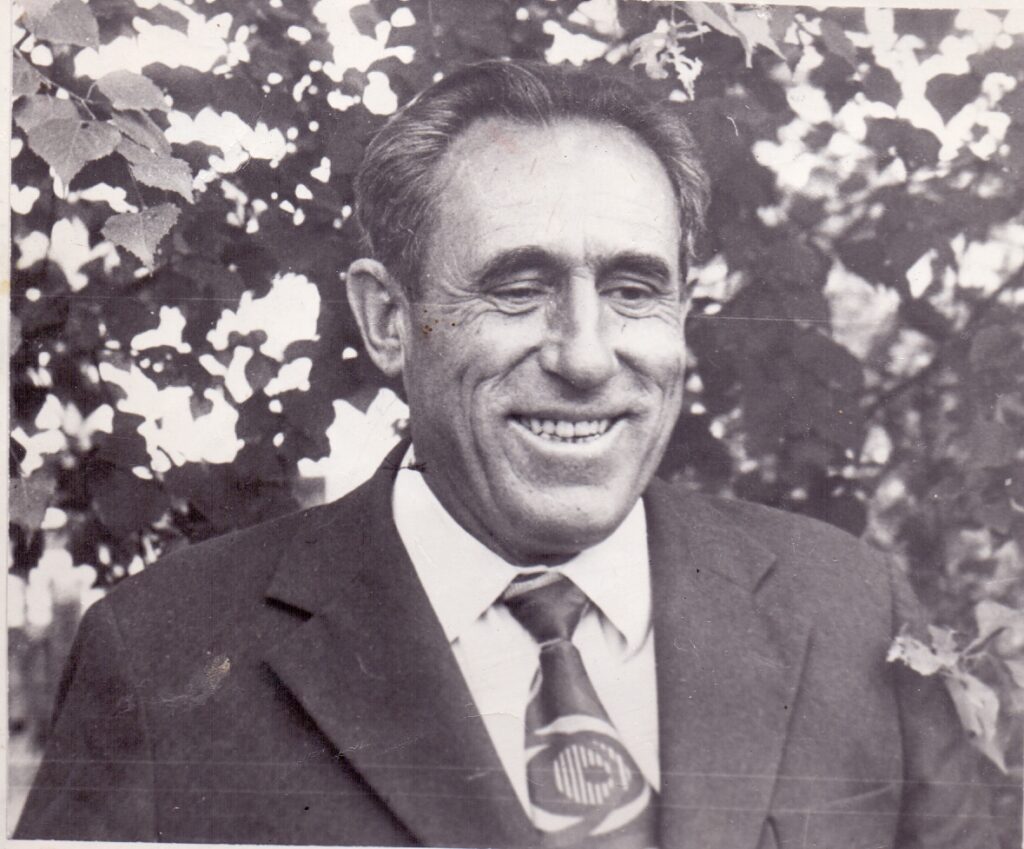

Николай Александрович Сачков. Фотокопия 2018 г.

Ни одно заседание «Литературной гостиной» в Зейской городской библиотеке не проходит без его участия. В конце 90-х доктор Сачков вышел на пенсию и погрузился в книги. За свободные от работы годы написал четыре книги на разные темы. «Во имя победы» — очерки о жителях Зеи и Зейского района, которые ушли на войну. «Сказание о Золотой горе» — месте, где он родился. Житейские мудрости философа с медицинским образованием собраны в издание «В нашей жизни всякое бывает» и, наконец, «Сорок лет в медицине. Записки врача» — главный итог своей деятельности.

Николай Александрович порадовал читателей новой книгой «О делах врачебных». В книгу вошли разные по жанру вещи: рассказы, юморески, статьи, очерки. Временной диапазон — начиная от студенческих пятидесятых и кончая десятыми годами нового столетия. В книге можно встретить много знакомых имен: Геннадий Мельников, Борис Смирнов, Владимира Тарабрин, Андрей Алексиков, Виктор Красовский. Не менее интересны и воспоминания из своей врачебной практики, и о том, как Николаю Александровичу не раз приходилось быть пациентом в своей больнице.

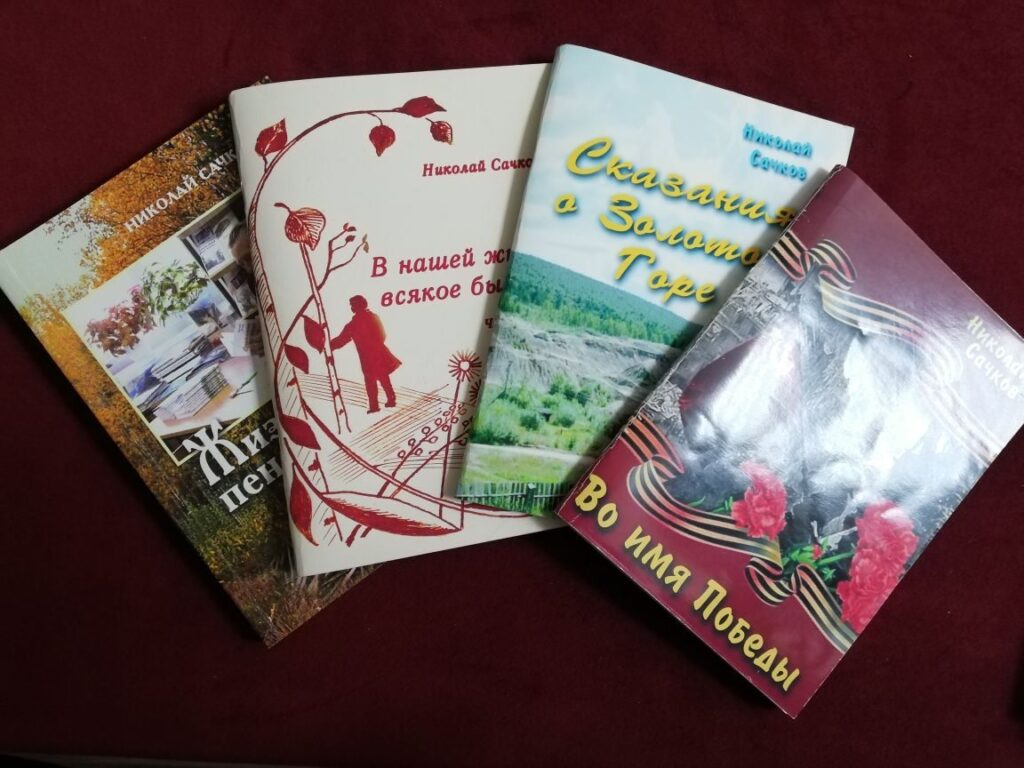

Виктор Дмитриевич Романцов. Фотокопия 2018 г.

Виктор Дмитриеивич Романцов является краеведом и патриотом свой Родины. Это и подвигло его к написанию книг документальной серии «Переселенцы», состоящая из четырёх частей. В них отражена история заселения сёл Мазановского, Серышевского и Зейского районов Амурской области выходцами из Украины и западных областей России в конце 19-го — начала 20 вв. Автор рассказывает о трудностях обустройства переселенцев, их хозяйственной деятельности. Им была проделана большая исследовательская работа, изучены материалы архивов Амурской области, Приморья.

Все истории документальны, многие подтверждены рассказами потомков переселенцев. Виктор Дмитриевич Романцов стал первым в нашем городе членом Российского союза писателей.

Лилия Захаровна Луста. Фотокопия 2018 г.

Лилия Захаровна Луста — член Союза журналистов СССР и Российской Федерации, руководитель творческого объединения «Первоцвет» города Зеи и Зейского района, редактор двух литературно-художественных альманахов местных поэтов и прозаиков «Пульс сердечности» и «Первоцвет», автор литературных сборников «Неоконченный сеанс», «Глаза войны». Окончила Благовещенский государственный педагогический институт. Работала в школе, райкоме комсомола. Более 30 лет отдала журналистскому труду. С 1972 г. – член Союза журналистов СССР, теперь – РФ. Работая в Сибири, принимала активное участие в постоянно — действующем семинаре молодых поэтов и прозаиков Тюменской области. Её очерки, рассказы, стихи публиковались на страницах районных, окружных, областных изданий.

В Зее Лилия Захаровна долгие годы работала в районной газете «Коммунистический труд». В 2018 году вышел третий, долгожданный альманах «На зейской волне». Это истинный любитель и знаток литературного творчества.

В настоящее время литературная жизнь в Зее не стоит на месте. При городской библиотеке проходят «литературные гостиные», на которых зейские писатели делятся своим творчеством, знакомятся с новыми именами и произведениями посредством бесед, обзоров, дискуссий, встреч с авторами, литературных вечеров.

Наталья Гуфа

Наталья Гуфа

Наталья Румянцева

Наталья Румянцева

Наталья Мустакимова

Наталья Мустакимова