Разберемся во всем, что видели,

Что случилось, что осталось в стране,

И простим, где нас горько обидели

По чужой и по нашей стране.

(Сергей Есенин)

30 октября – особенный день. День Памяти жертв политических репрессий. Это напоминание нам о трагических страницах в истории страны, когда тысячи людей были необоснованно подвергнуты репрессиям, были обвинены в преступлениях, отправлены в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку и на спецпоселения и даже лишены жизни.

Нравственные и физические мучения коснулись не только самих репрессированных, но и их родных и близких. Клеймо «врагов народа» легло на безвинных людей и целые семьи. Миллионы погибли в результате террора и ложных обвинений.

Начало репрессий относится к 1929 году. В это время происходило раскулачивание, где затронуты были разные слои населения: крестьяне, рабочие, зажиточная интеллигенция, военнослужащие, казаки и духовенство.

В 1937 году начинаются массовые политические репрессии, против троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев. Жестокое колесо репрессий закрутило многих честных коммунистов, активных, грамотных и талантливых ни в чём не повинных людей. Они вынесли на своих плечах гражданскую войну, первые, самые трудные годы индустриализации и коллективизации.

Иосиф Виссарионович Сталин.

Сталин ненавидел революционеров всех мастей. Поводом для массовых репрессий стало убийство члена политбюро ЦК ВКП(Б), первого секретаря ленинградского ГУБкома ВКП(Б) С.М. Кирова, совершённое 1 декабря 1934 года.

С ноября 1934 года при наркоме внутренних дел было образованно особое совещание. Оно наделялось правом в административном порядке, в отсутствии обвиняемого, без участия свидетелей, прокурора и адвоката отправлять «врагов народа» в ссылку или исправительно-трудовые лагеря на срок до 5 лет.

За неосторожно сказанное слово могли арестовать. Клевета, ложь, доносы, анонимные письма, массовые аресты безвинных людей, без суда и следствия расстрелы и ГУЛАГ — главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения.

карта ГУЛАГа.

На территории Амурской области действовали подразделения ГУЛАГА: РайчихЛАГ, ДальЛАГ, Среднебельский.

В 1932 году по решению правительства начато строительство БАМа. Рабочих рук не хватало, вольнонаёмным необходимо было создать условия жизни, предоставить жильё, выплачивать советующую зарплату. Выход был найден – строительство БАМа передали ведомство ГУЛАГа. К 1932 году опыт такого строительства уже имелся на Беломорканале. Было сформировано управление БАМЛАГа, с центром в г. Свободном. К началу войны организационная структура БАМЛАГа была представлена системой из 11 отделённых лагерных пунктов, 35 отделений, 793 колонн и 80 самостоятельных единиц. Уже в 1935 году здесь трудилось 35 тысяч заключённых, а в 1939 году их было уже 291384 человека. Через стройки АмурЛАГа прошло около 3 миллионов человек.

БАМлаг.

В первый год Великой Отечественной войны Красная армия понесла большие потери, армия нуждалась в пополнении. Постановлениями ГКО № 1575 от 11.04.1042 и № 2100 от 26.07.1942 г. предписывалось призвать в армию по 500 тысяч человек из трудопереселенцев.

30 октября 2009 года в своём обращении в связи с Днём памяти жертв политических репрессий Президент Дмитрий Анатольевич Медведев призвал не оправдывать Сталинские репрессии, жертвами которых пали миллионы человек. Также Дмитрий Медведев подчеркнул, что память о национальных трагедиях так же священна, как память о великой Победе.

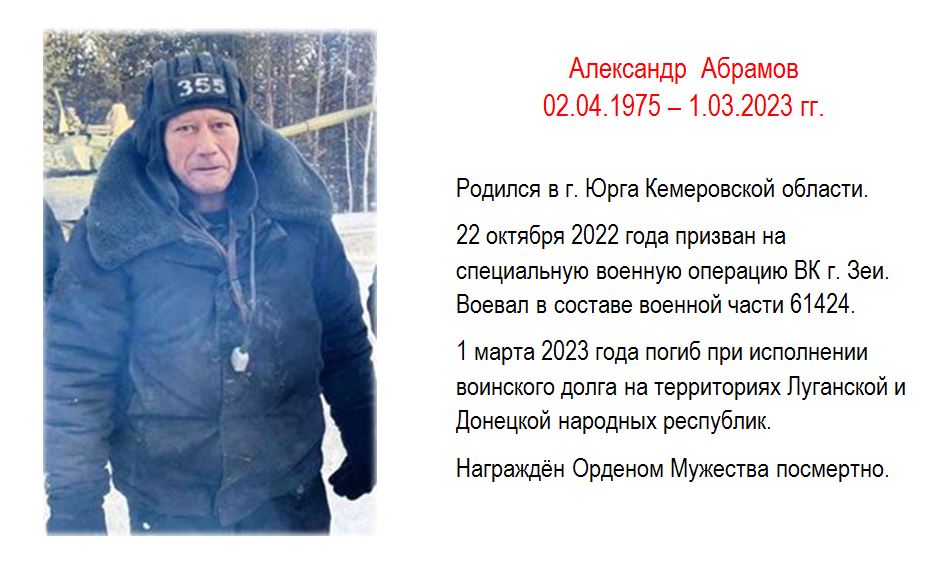

Родион Гаврилов, автор книги «Временем реабилитированные».

О событии тех страшных лет рассказывают множество книжных изданий. Родион Гаврилов, уроженец Зейского района выпустил три книги «Временем реабилитированные», в которых рассказывается о патриотизме великих тружеников, об арестах и пытках в Хабаровской тюрьме, вторичном переселении.

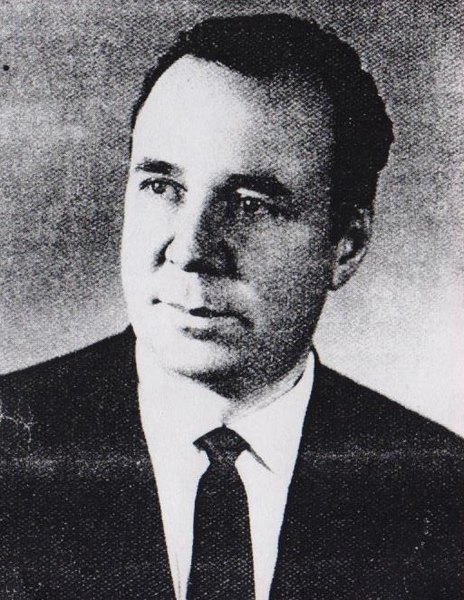

Леонид Матвеевич Журавлёв, автор книги «Книга памяти жертв политических репрессий Амурской области».

Помимо этого есть «Книга памяти жертв политических репрессий Амурской области», их 4 тома, автором этой книги является Леонид Матвеевич Журавлёв, который родился на спец поселениях в семье репрессированных. Леонид Матвеевич является не только редактором – составителем книги, а также председателем президиума регионального отделения ассоциации жертв политических репрессий. Тысячам людей этот человек помог восстановить своё доброе имя.

С 1920 – 1960 годы в Амурской области было репрессировано более 100 тысяч наших земляков.

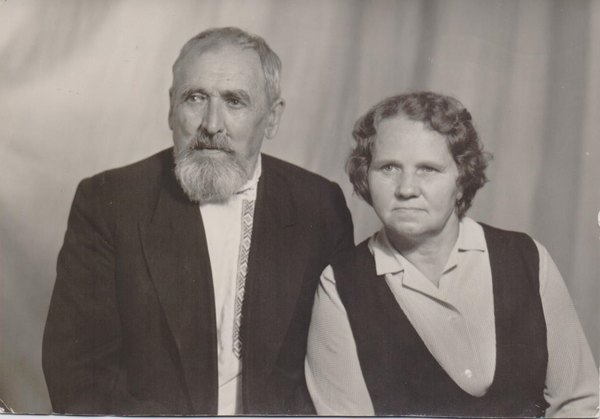

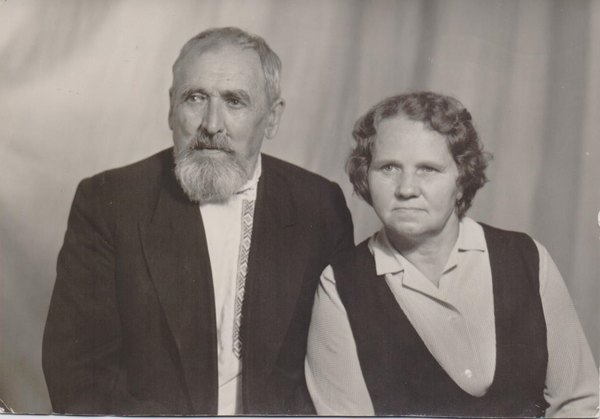

Константин Петрович Митюшкин с супругой. Фотокопия 1970-х гг.

Константин Петрович Митюшкин в 1930-х годах занимал должность заместителя начальника УРСа Кемеровского строительного комбината. Его супруга, Мария Алексеевна, по образованию учитель начальных классов, занималась воспитанием пятерых детей.

Беда пришла зимой 1939 года — Константина Петровича арестовали. Девять месяцев он провёл в одиночной камере. Девять месяцев он не подписывал обвинительный документ. Всё это время были допросы, пытки, избиения. Девять месяцев — без права свиданий. После подписания обвинения, Константина Петровича без суда и следствия осудили на 10 лет лишения свободы.

Жена Мария Алексеевна и пятеро детей, остались без средств к существованию. На работу не брали, вежливо говорили: «Если мы тебя возьмём, нас ждёт участь твоего мужа».

В 1936 году семью отправляют в спецпоселение как врага народа в Томскую область. Оттуда их долго везли в холодных вагонах с решётками. О еде приходилось только мечтать. Как выдержали холод и голод, знают только они сами. Семья Митюшкиных оказалась в посёлке Брянта, который, так же как и Петровка, Кохани, Потехино, Бардагон входили в систему БАМлага.

Многие семьи были разъединены, так как мужчин на место поселение отправляли раньше – обустраивать жильё. В Брянте Митюшкины наконец собрались все вместе. В 1939 году из Рязани по плановому переселению приехали другие семьи. Посёлки разрастались, людьми создавались колхозы.

Семью Митюшкиных реабилитировали в 1962 году. Приговор был отменён, дело прекращено за недоказанностью обвинения.

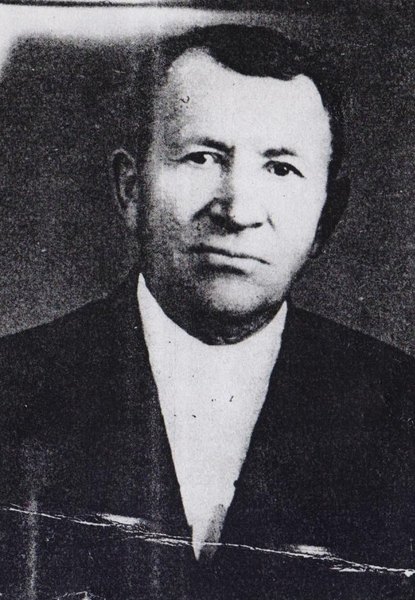

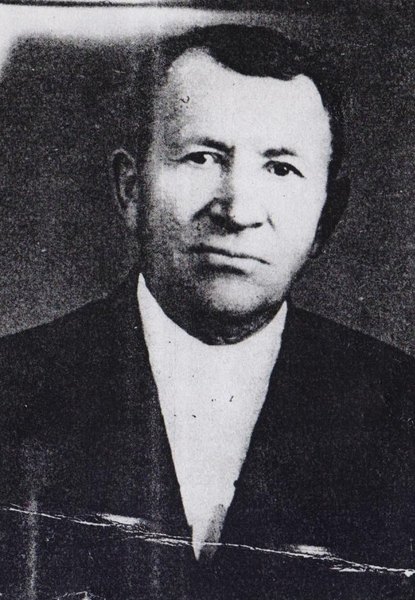

Георгий Александрович Конза. Фотокопия 1937 г.

Георгий Александрович Конза в 1918 году работал рабочим по ремонту железнодорожных путей в г. Благовещенске. Вскоре в город вошли белогвардейские и японские воинские части. В том же году Георгий Александрович был арестован, в тюрьме он находился до конца октября 1919 г. Затем работал в оперативном составе ОГПУ до 1937 года. В октябре 1948 года прибыл в г. Зею.

Реабилитирован в 1956 году, признав, что осужден был без оснований. Дело прекращено осенью 1956 года.

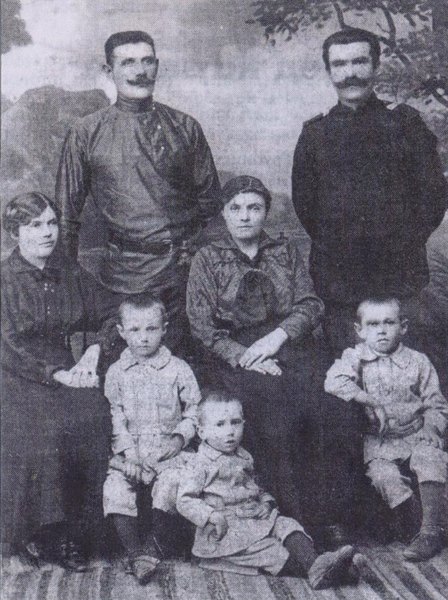

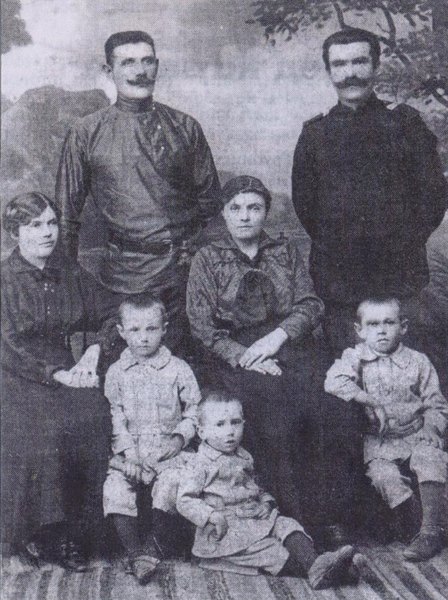

Николай Фёдорович Трубников (стоит справа). Фотокопия 30-х гг.

Николай Фёдорович Трубников — крестьянин, уроженец Курской области, участник Первой мировой войны. В начале века приехал в Амурскую область, работал дорожным мастером в Тыгде, Ушумуне, с. Александровском. Арестован в 1938 году. Реабилитирован в 1990 – х гг.

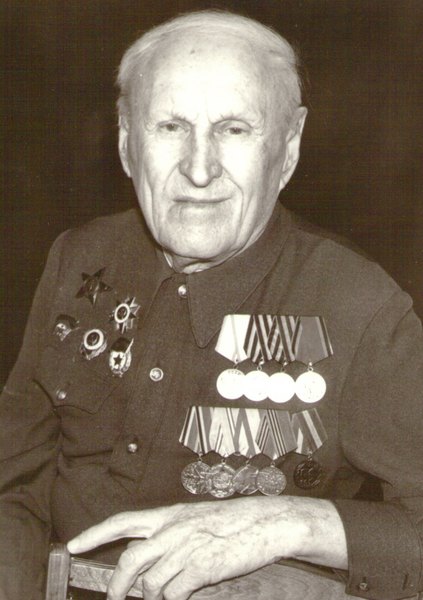

Андрей Николаевич Зыкин. Фотокопия 1980-х гг.

Юлия Тимофеевна Зыкина. Фотокопия 1980-х г.

Андрей Николаевич (1900 г. р.) и Юлия Тимофеевна (1900 г.р.) Зыкины – жители Кубышевской области, с. Росторопши, были высланы в Амурскую область в 1943 г. В теплушках доехали до станции Юхта, далее под конвоем шли пешком до прииска «Комсомольский». В 1947 году получили документы, но остались на прииске, где проработали всю жизнь.

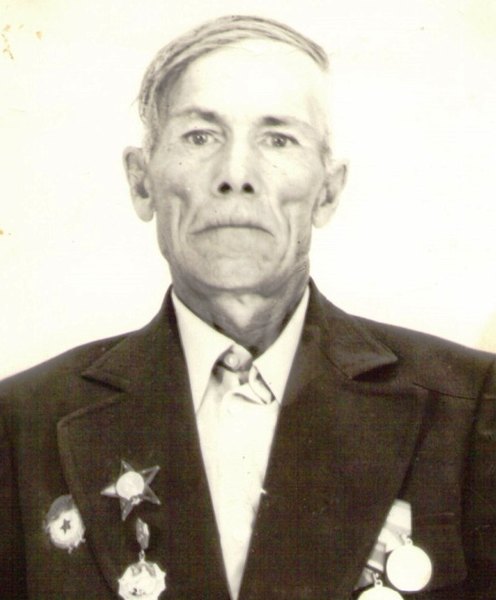

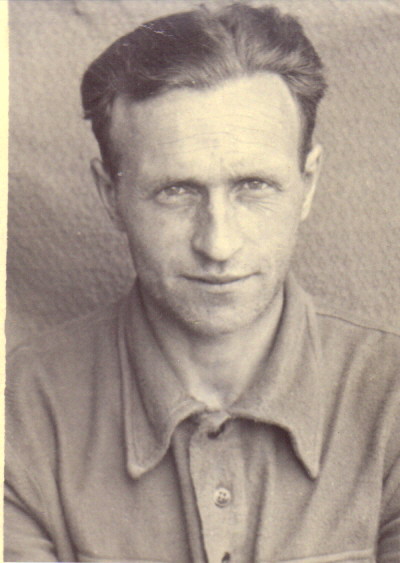

Василий Фомич Бурыкин. Фотокопия 1960-х гг.

Василий Фомич Бурыкин родился в селе Сибиричиха Алтайского края. По ложному доносу односельчан осенью 1937 года его и трех товарищей взял НКВД. Находился в Колымских лагерях с сентября 1940 года по декабрь 1944 года. После освобождения из заключения почти десять лет работал там же уже вольнонаемным, т.к. 58 статья предусматривала десять лет лагерей и пять лет поражений, т.е. не было права выезда, переписки. В 1963 году выехал на Дальний Восток, в город Зею. Здесь работал в «Амурстрое». В 1964 году началось строительство Зейской ГЭС. Работал на стройке: бригадиром, мастером, инженером, а затем старшим инженером по технике безопасности «Зеягэсстроя».

Дело по обвинению Бурыкина Василия Фомича было пересмотрено Военным трибуналом Сибирского военного округа 18 декабря 1956 года. Постановление тройки УНКВД по Новосибирской области от 13 октября 1937 года в отношении Бурыкина В.Ф. отменено, дело прекращено за отсутствием состава преступления, и он по этому делу полностью реабилитирован».

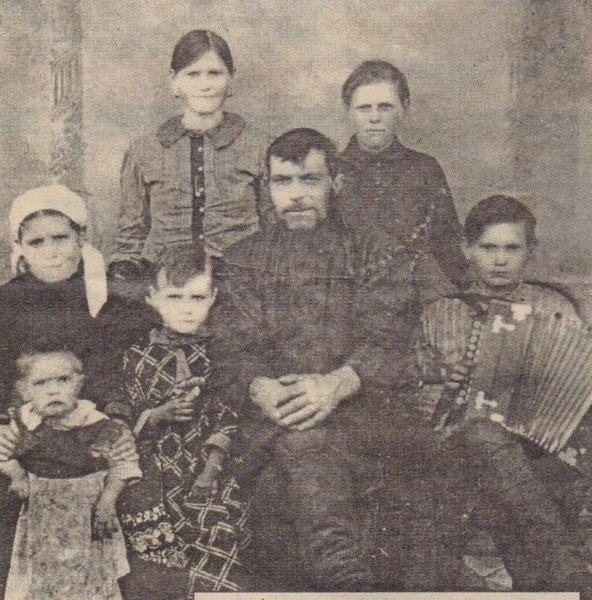

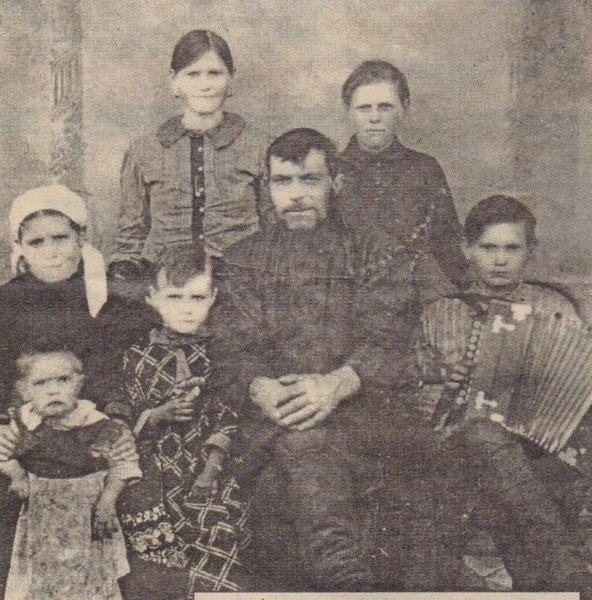

Семья Толмачёвых перед высылкой. Фотокопия 1920-х гг.

Анна Толмачёва помнит всё из того страшного времени репрессий. Она помнит, как ранней ночью 1930-го ворвались в их дом люди с оружием и приказали быстро всем собраться. Из родной деревни Чемровки их отправили в Бийск и поселили в тюремные бараки, затем – в Канск. Отцу как-то умудрилось отправить назад Анну и её брата Петю. Вскоре мать, отца и младшую сестрёнку отправили по этапу в Амурскую область, так они оказались в Зее в непроходимой тайге. Родителям пришлось валить лес, стоить бараки. Через три года к ним присоединились Анна и брат Пётр. От тяжёлой работы мать парализовало, а отец вскоре умер. Клеймо «дети врага народа» ещё долго тянулись за ними. Петра отправили на 14 лет на Колыму неизвестно за что. Анне повезло устроить свою судьбу, она вышла замуж за милиционера, у них родилось трое детей.

Николай Александрович Сачков.Фото 2000-х гг.

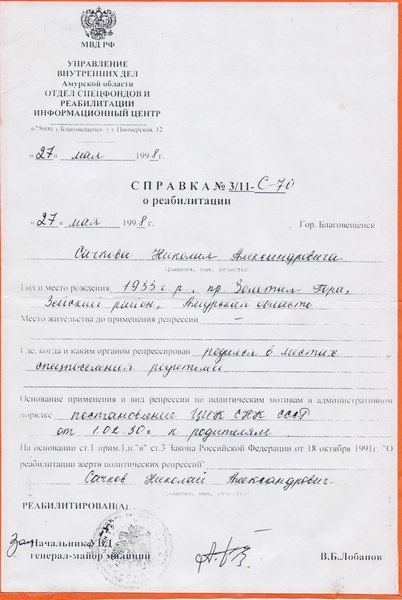

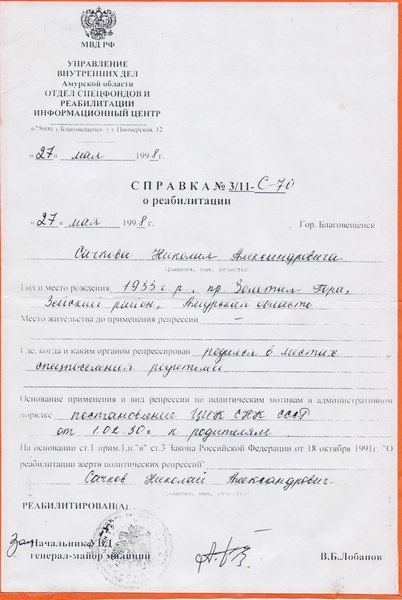

Справка о реабилитации Николая Александровича Сачкова.

Николай Александрович Сачков родился в семье репрессированных, реабилитирован в 1998 г. (рожденный ребенок в семье врагов народа автоматически становился врагом народа).

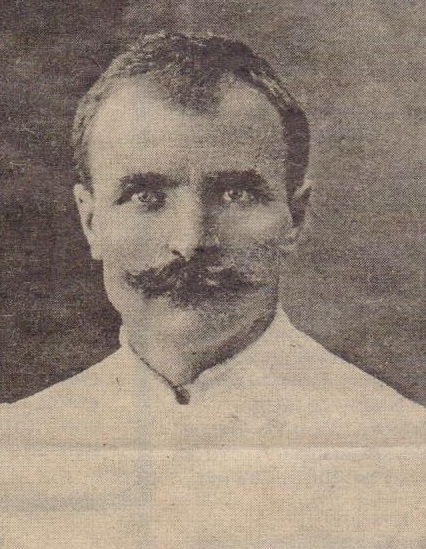

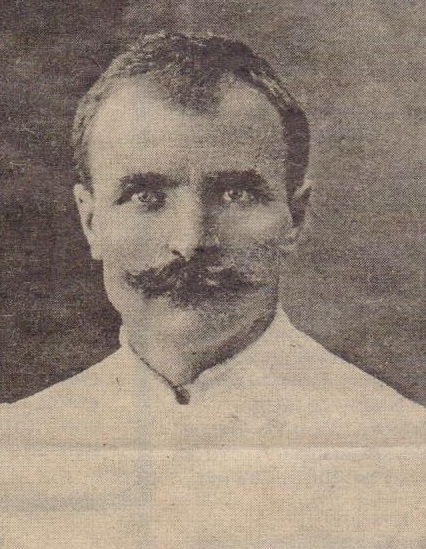

Пётр Лакстигал. Фотокопия 1930-х гг.

Эрна Петровна Лакстигал, всю свою жизнь посвятившая школе, родилась в семье репрессированных. Её отец, Пётр Петрович Лакстигал родился в Латвии, работал учителем в школе с. Овсянка, Зейского района.

«Шёл октябрь 1938 г. утром как, обычно придя на работу, Пётр Петрович вёл урок литературы, в дверь неожиданно постучали, вызвали, и больше в класс он не вернулся. При аресте забрали все бумаги, письма, латышские книги и фото. Больше и забирать-то было нечего. В Зейской тюрьме были пытки, тяжёлая болезнь этапы и расстрел….» Умер Пётр Петрович в 1956 г. Реабилитирован посмертно.

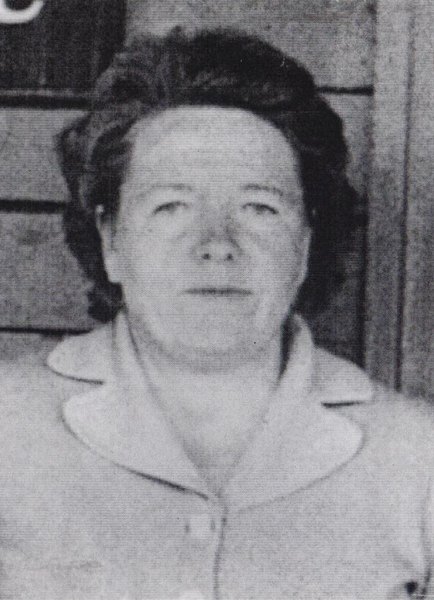

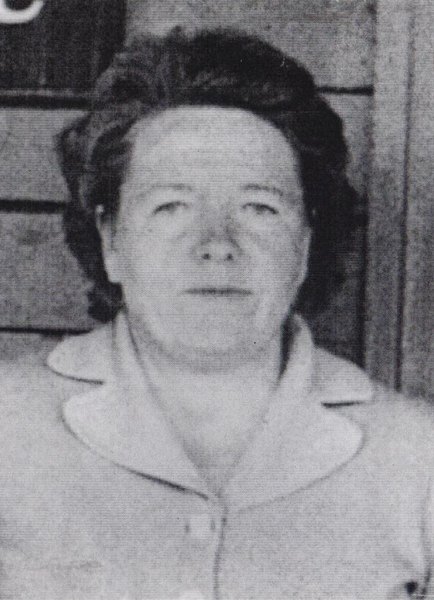

Нина Прокопьевна Левковец. Фотокопия 1980-х гг.

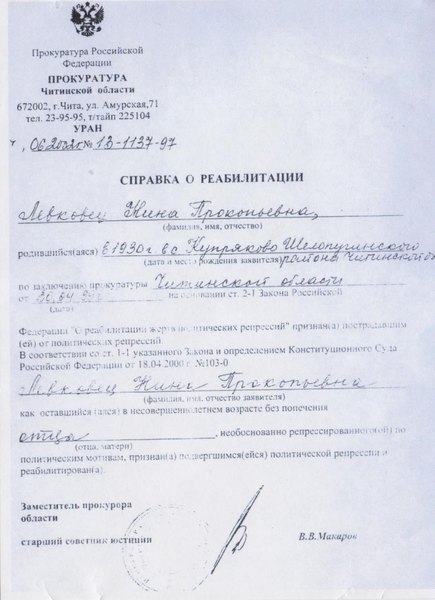

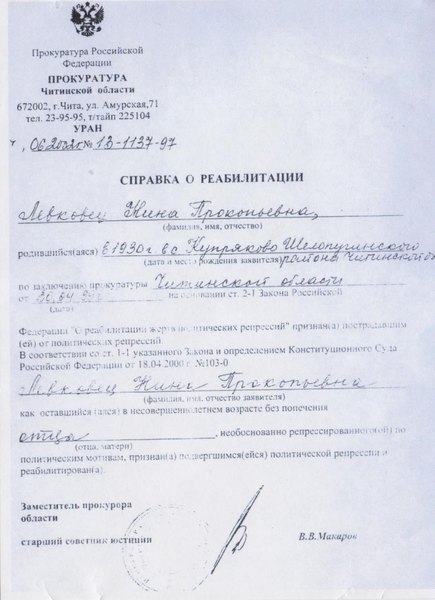

Справка о реабилитации Нины Прокопьевны Левковец.

Нина Прокопьевна Левковец, (1930 г. р.), репрессирована малолетним ребёнком, реабилитирована в 1999 г.

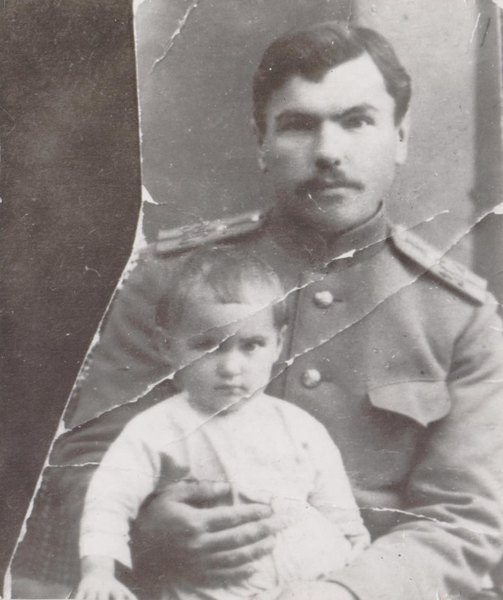

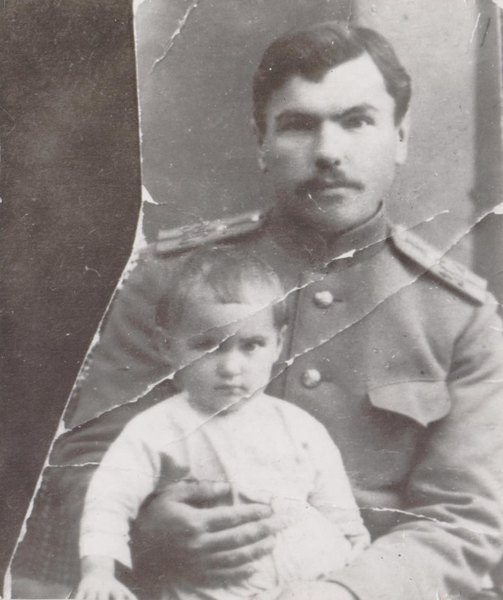

Александр Александрович Токовинин. Фотокопия 1930-х гг.

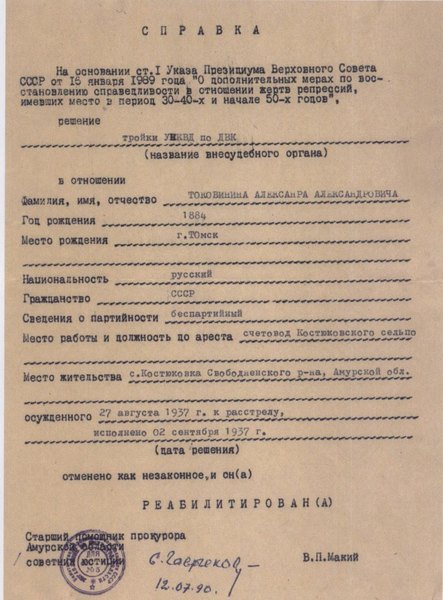

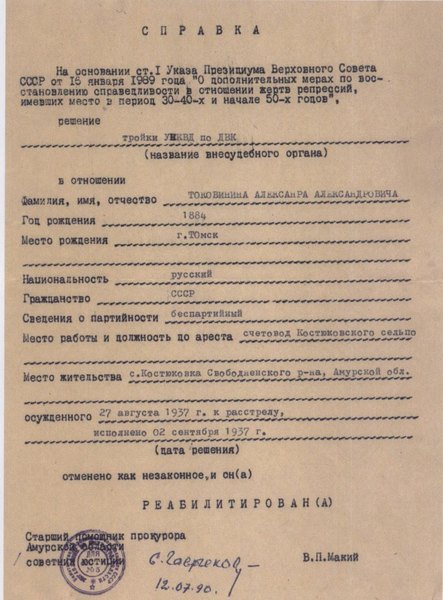

Справка о реабилитации А.А. Токовинина.

Александр Александрович Токовинин родился 25 марта 1884 года в городе Томск. С 1 февраля 1935 года по 1 марта 1935 года находился на работе по ликвидации Селемджинского горпромуча в качестве бухгалтера. 27 августа 1937 года был арестован и 2 сентября 1937 года расстрелян.

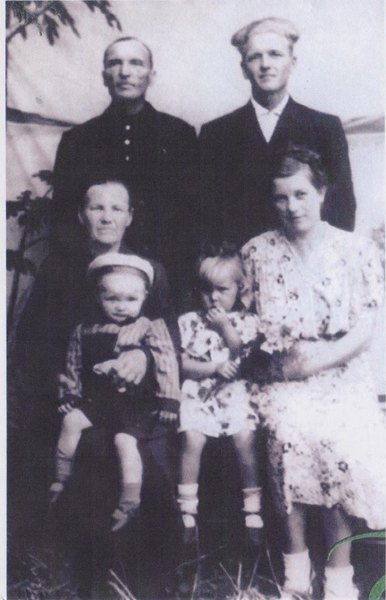

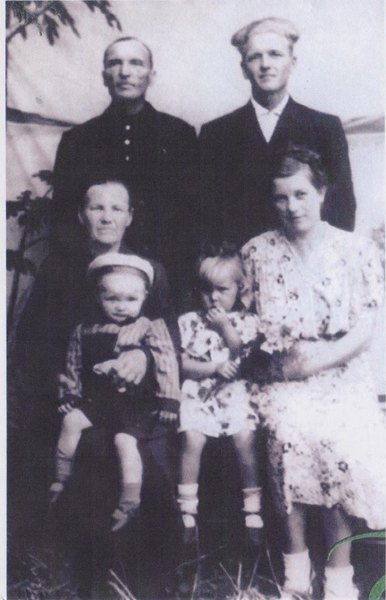

Август Янович Сипанс (слева) с семьёй. Фотокопия 1950 –х гг.

Август Янович Сипанс с семьёй были высланы из Латвии, в 1949 году в деревню Успеновка Зейского района.

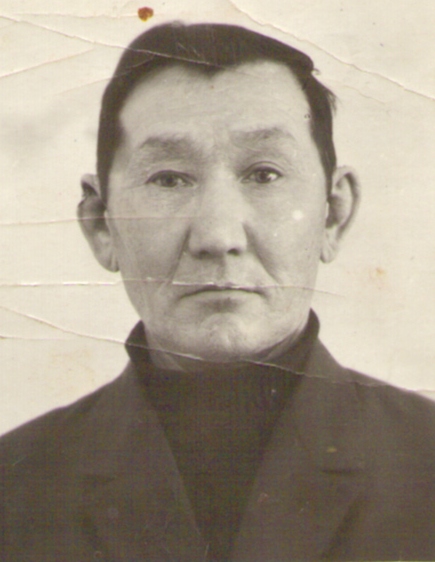

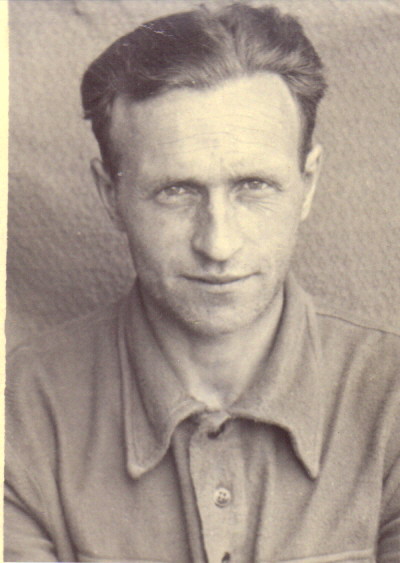

Константин Яковлевич Ходырев. Фотокопия 1990-х гг.

Константин Яковлевич Ходырев (1911 г.р.), сын рабочего коммунара. Был арестован 27 октября 1937 г. Реабилитирован в 1990 – х гг.

По мнению историков число пострадавших за годы репрессий составляет от 30 до 40 млн. человек и эта оценка является заниженной. Но никто и никогда не сможет рассказать об этом времени лучше, чем сами люди, свидетели страшного преступления власти перед своим народом.

Спасибо им всем! Кистью и красками они пишут летопись края, в котором нам с вами посчастливилось жить!

Спасибо им всем! Кистью и красками они пишут летопись края, в котором нам с вами посчастливилось жить!