Гражданская война на Дальнем Востоке (1918-1922) была частью более масштабной Гражданской войны в России, характеризующейся борьбой между большевиками и их противниками, включая белогвардейцев, иностранные интервенционистские силы и различные национальные формирования. Этот конфликт на Дальнем Востоке был осложнен иностранной интервенцией, в которой участвовали Япония, США, Великобритания и другие страны.

В период с 1918 по 1922 годы происходили столкновения между Красной Армией и силами Белого движения, а также другими группировками. Зея, как и другие населенные пункты Дальнего Востока, пережила несколько этапов этого противостояния, включая периоды оккупации и борьбы за контроль над территорией.

В людской памяти почти стерлись и потускнели события тех времен. Однако некоторые исторически значимые эпизоды гражданской войны на нашей территории, сохранились.

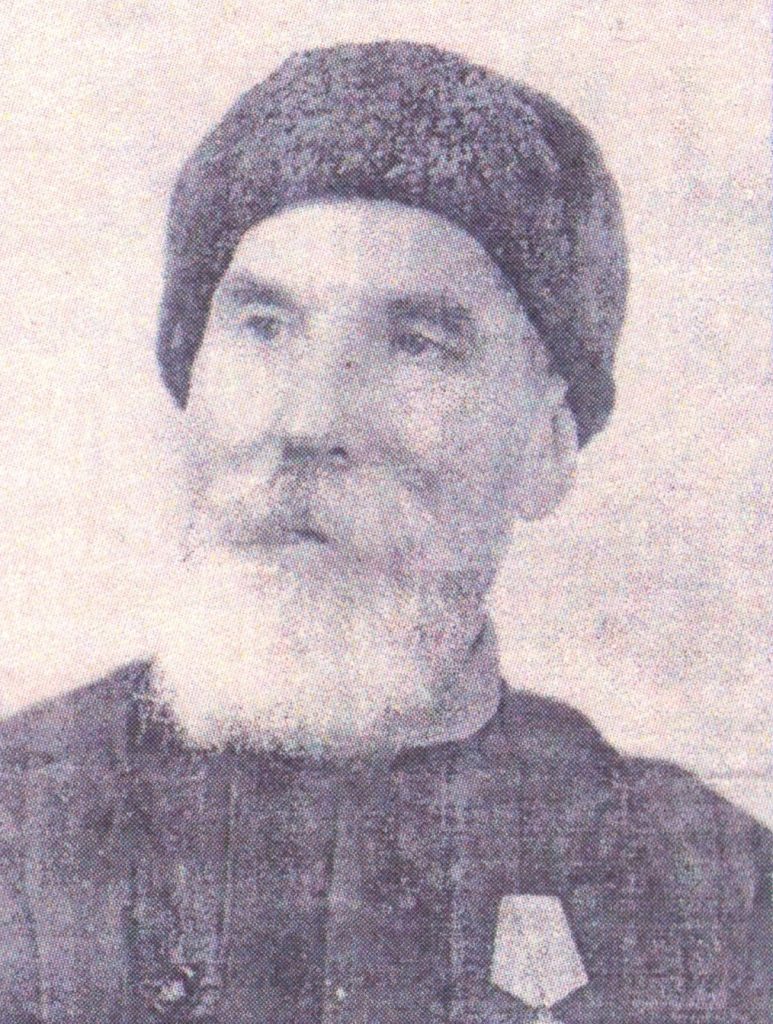

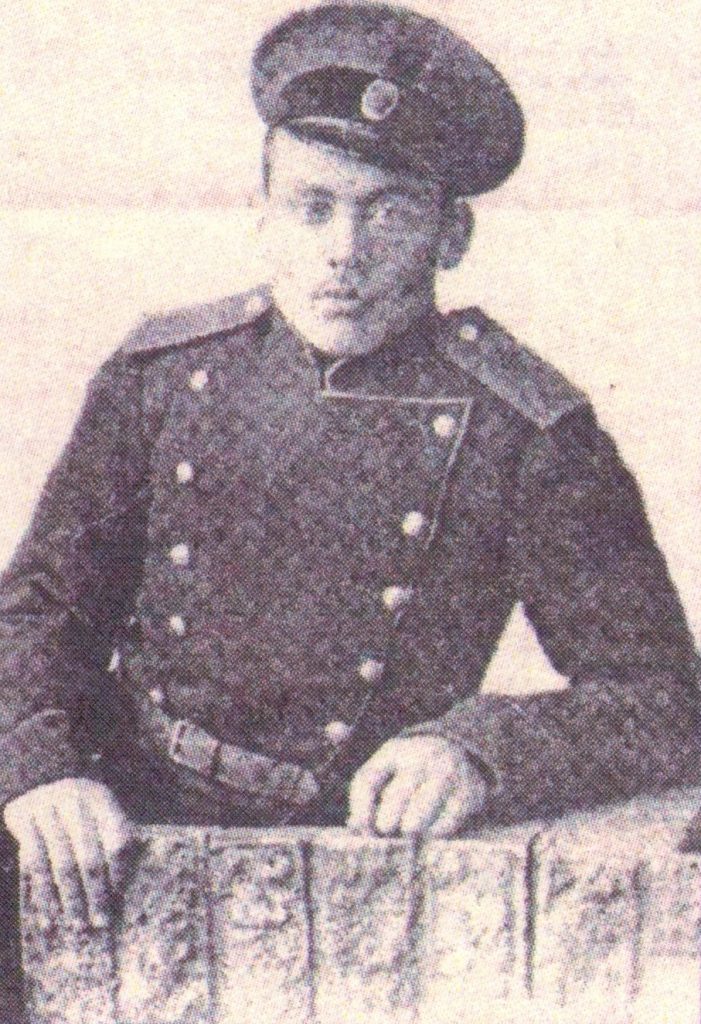

Советская власть шагала по Зее своим характерным лихим маршем. Началась национализация приисков, под контроль были взяты все торговые и промышленные предприятия. 4 (17) января 1918 года исполнительный комитет Зейского Совета объявил о взятии всей власти в городе и Зейском округе. Вскоре на съезде был избран исполнительный комитет. В его состав вошли 15 человек. Председателем стал большевик Г.П. Боровинский, заместителями – П.И. Хрунов и Ф.И. Кошелев, а секретарём – П.П. Малых. Среди членов исполкома – Шпаков, Гайдуков и Белоусов.  Георгий Павлович Боровинский с 1918 года возглавил исполнительный комитет Зейского Совета

Георгий Павлович Боровинский с 1918 года возглавил исполнительный комитет Зейского Совета

Однако уже летом 2018 года произошел вооруженный переворот во Владивостоке, где белочехи свергли советскую власть. Из Владивостока белочехи начали наступление на Уссурийск. Для защиты Дальнего Востока повсеместно стали формироваться отряды красной гвардии и части Красной Армии.

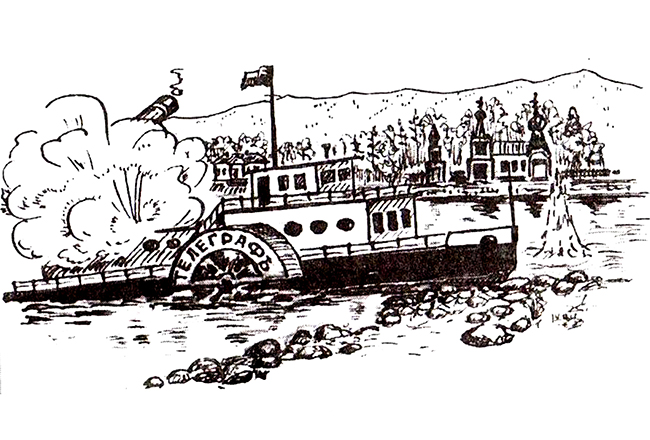

Зея и весь район были объявлены на военном положении. Началась всеобщая мобилизация, стали спешно формироваться рабочие отряды красной гвардии, направлявшиеся на фронт в Приморье. Однако там были сконцентрированы крупные силы Японии, США, Англии и Франции. В августе началась широкомасштабная военная интервенция. Войска Уссурийского фронта были вынуждены отступить к Хабаровску. Но, не имея достаточных сил остановить войска интервентов, Дальсовнарком 2-3 сентября выехал в Свободный, предполагая организовать мощный фронт в пределах Амурской области. Вооруженные формирования было решено вывезти на пароходах вверх по Зее до зейских приисков, там же создать базы для будущих партизанских отрядов. Однако только два парохода – «Петроград» и «Телеграф» — добрались до города Зеи, но и там были встречены японской артиллерией. На подводах и машинах дальсовнаркомовцы добрались до Зеи лишь 17 сентября. Следующие два дня Зейский исполком напряженно работал, отправляя бойцов, командиров, партийных работников в тайгу, на прииски, в деревни Зейского района. А 21 сентября 1918 года город Зея был оккупирован интервентами, одновременно с ними в город вошли казачий карательный отряд и подразделения колчаковской пехоты. В городе начались массовые аресты, насилия, грабежи, бесчинства и издевательства, без суда казнили всех подозреваемых в сочувствии Советской власти.

На подводах и машинах дальсовнаркомовцы добрались до Зеи лишь 17 сентября. Следующие два дня Зейский исполком напряженно работал, отправляя бойцов, командиров, партийных работников в тайгу, на прииски, в деревни Зейского района. А 21 сентября 1918 года город Зея был оккупирован интервентами, одновременно с ними в город вошли казачий карательный отряд и подразделения колчаковской пехоты. В городе начались массовые аресты, насилия, грабежи, бесчинства и издевательства, без суда казнили всех подозреваемых в сочувствии Советской власти.

зверства интервентов над трудящимися Приамурья

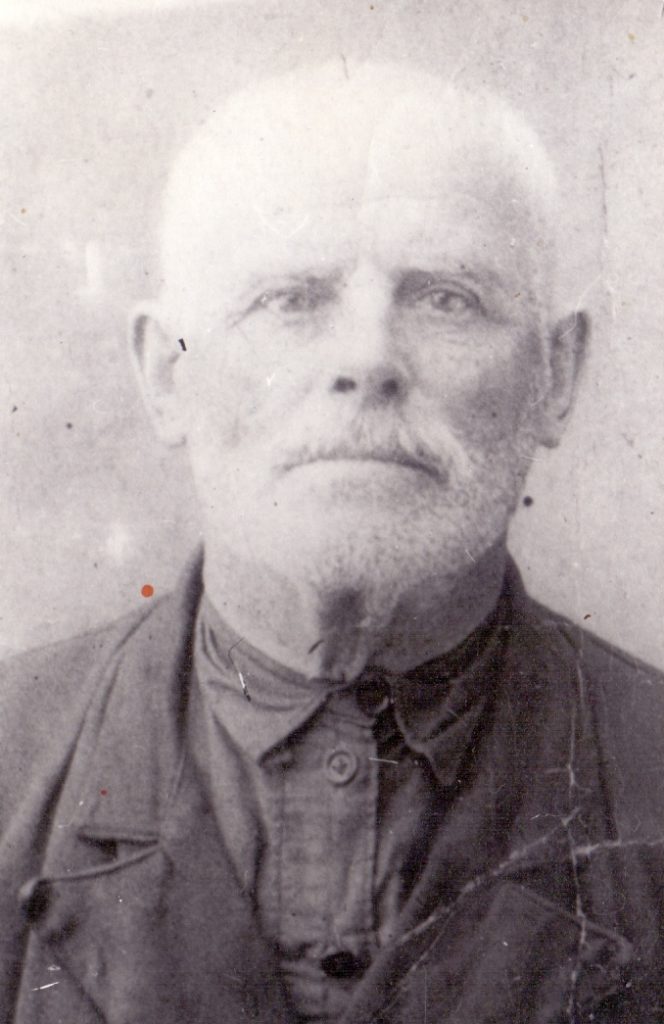

Г. П. Боровинский, Ф.И. Кошелев и многие другие ушли из города в тайгу. Но часть бывших активных работников была захвачена японцами и казаками. Члены Зейского исполкома А.Ф. Белоусов и П.П. Малых остались в городе для организации подпольно-явочных квартир и установления связи с партизанскими отрядами. Но выданные белогвардейскими агентами, были схвачены и расстреляны.

Александр Фёдорович Белоусов — член Зейского исполкома

Александр Фёдорович Белоусов — член Зейского исполкома

Пётр Павлович Малых — член Зейского исполкома

Пётр Павлович Малых — член Зейского исполкома

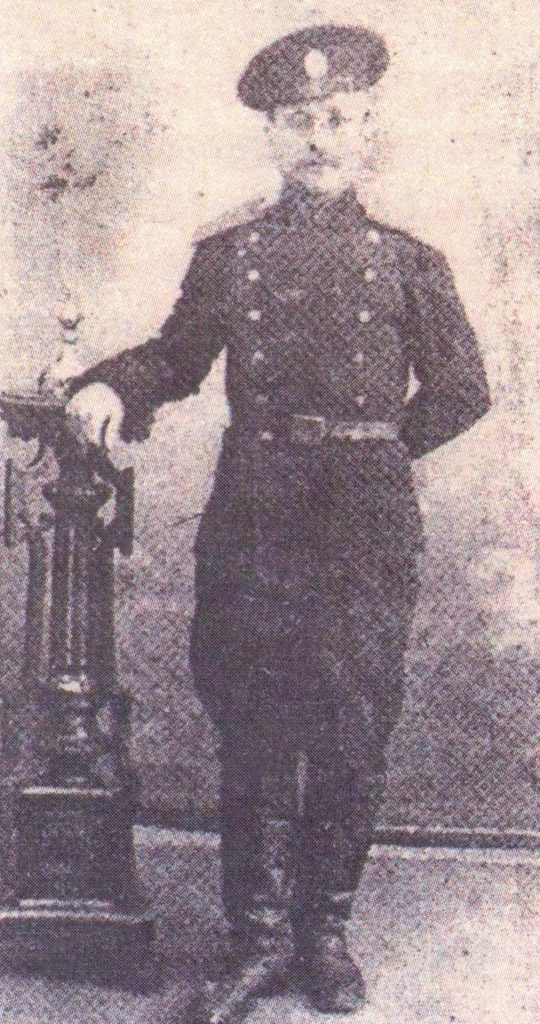

Одним из первых был организован отряд, возглавляемый первым председателем Ново-Ямпольского сельсовета Михаилом Сугайло и политическим ссыльным Иваном Дудиным. В деревнях Овсянковской волости образовались группы В.Аксенова, Д. Файнберга, Ф. Кошелева, Таюрского и анархистов П. Иванова и А. Богданова. первый председатель Ново-Ямпольского сельсовета Михаил Пантелеймонович Сугайло

первый председатель Ново-Ямпольского сельсовета Михаил Пантелеймонович Сугайло

Скрываясь в тайге, Ф. Кошелев все же сумел организовать активную борьбу с интервентами. В зиму 1918-1919 года он создал единый отряд из партизанских групп. Его бойцы взяли под контроль почтовый тракт Тыгда-Зея, проводили террористические акты на железной дороге, поддерживали порядок у лесозаготовителей. Партизаны уже настолько окрепли, что мешали японцам перебрасывать по Транссибу карательные войска. Японская жандармерия и белая контрразведка усиленно разыскивали большевиков-руководителей Г.П. Боровинского и Ф.И. Кошелева, предлагая за голову каждого 30 тысяч рублей.

Фёдор Иванович Кошелев — заместитель председателя Совдепа, секретарь Зейского уездного комитета РКП (б)

Фёдор Иванович Кошелев — заместитель председателя Совдепа, секретарь Зейского уездного комитета РКП (б)

Вскоре кошелевцев поддержали бойцы Тимптоново-Владимирского повстанческого отряда, который действовал в верховьях реки Зеи. В него входили рабочие с приисков, красногвардейцы. Во главе партизанского отряда стоял большевик Д.И. Скрицкий. Отряд тревожил японцев днем и ночью. Свои действия тимптоно-владимирские повстанцы координировали с партизанами Федора Кошелева. Согласовали даже время возвращения в Зею после изгнания японцев.

В начале 1920 года партизанская армия под командованием И.Г. Безродных начала подтягиваться к Благовещенску. Почувствовав реальную опасность, японцы принимают решение эвакуировать свои войска из города Зеи. Японские солдаты покинули город 14 февраля 1920 года. Последний бой с хунхузами и остатками банд белогвардейцев произошел вблизи переправы через реку Уркан. В память об этом событии установлен обелиск на правом берегу реки, близ действующего автомобильного моста на трассе Зея-Тыгда.

обелиск красным партизанам отряда Кошелева около моста через реку Уркан

Многие партизаны пали смертью храбрых. Им сооружены памятники в Овсянке и Заречной Слободе. В городе Зее на площади Коммунаров есть братская могила, где похоронены 53 красногвардейца, зверски замученных японскими захватчиками, имена 43-х погибших не установлены.

братская могила красноармейцам с парохода «Телеграф» и красным партизанам, погибшим в бою под дер. Заречная слобода 22 сентября 1918 года

братская могила красноармейцам с парохода «Телеграф» и красным партизанам, погибшим в бою под дер. Заречная слобода 22 сентября 1918 года обелиск на братской могиле красногвардейцев, погибших за советскую власть в Приамурье

обелиск на братской могиле красногвардейцев, погибших за советскую власть в Приамурье

Лишь в 1920 году вся власть снова перешла к Советам. Начался этап восстановления разрушенного Гражданской войной народного хозяйства.

В день открытия VI съезда Советов Зейского горного округа 20 февраля в Зею приехал Г. П. Боровинский, освобождённый из благовещенской тюрьмы и избранный к этому времени в областной исполком. Съезд наметил мероприятия по восстановлению народного хозяйства, в основном, золотой промышленности, и по укреплению Советской власти.

После организационных вопросов съезд избрал новый исполком, председателем которого стал Г. П. Боровинский, товарищем председателя Н. А. Седиков, вступивший в партию большевиков. В состав исполкома вошли большевики Ф. И. Кошелев, И. Г. Тростяных, Г. В. Сорокин, максималисты Н. Е. Кобылкин, Марцинкевич, Губанова, беспартийный Томашевский. От бывших партизан в исполком были включены беспартийные П. И. Азаров, Афанасьев, Баранцев. Кошелев вновь назначается уполномоченным по снабжению и продовольствию.

Чтобы избежать войны с Японией, советское правительство пошло на образование буферного государства Дальневосточной республики в 1920 году.

14 ноября 1922 года ДВР была упразднена, и Дальний Восток был воссоединён с РСФСР. А 15 ноября Дальний Восток вошёл в состав РСФСР. Вклад в это святое дело партизан, рабочих, крестьян, всех жителей города Зеи и района трудно переоценить.

Так завершилась почти пятилетняя героическая борьба трудящихся за освобождение Дальнего Востока от интервентов и белогвардейцев и восстановление Советской власти.

История гражданской войны не знает больше случая, когда бы целая область освободила себя сама до прихода Красной Армии, как это сделали приамурцы.

Статья подготовлена на основе следующих материалов:

- Архивные данные Краеведческого музея города Зеи.

- Волчков В.Е. — Зее — 120 лет — Благовещенск, 1999, — 208 с.

- Волчков В.Е., Крылов В.Ф. — Город у подножия Тукурингры. Зее 125 лет. — Благовещенск, 2004 г. — 176 с.

- Историко-статистический обзор города Зеи, Амурской обл. К.Ф. Шмидта. – Зея: Типография «Н.М. Синцеровский и К-о», 1914, 100 с.

- Интернет.

Зав. отделом краеведческого музея

Ольга Молдабекова